Россия

РоссияДостопримечательности Тутаева

Топ-30 достопримечательностей в Тутаеве и окрестностях, которые стоит посмотреть туристам.

Воскресенский собор

В центре Тутаева, на правом берегу Волги, возвышается прекрасный Воскресенский собор. Его история началась в 1652 году со строительства в Борисоглебской слободе каменной шатровой церкви Бориса и Глеба с трапезной и двумя приделами. За два десятилетия шатры просели, и слобожане решили не просто отремонтировать старый храм, а превратить его в большой двухэтажный собор с галереями. Строительство вели ярославские мастера. К 1687 году, когда работы закончились и состоялся чин освящения, в слободе разобрали обветшавшие маленькие церкви, а убранство и святыни перенесли в Воскресенский собор.

Великолепный пятиглавый храм с двумя парадными крыльцами и круговой галереей на сводчатых арках стоит на высоком подклете. Щедро украшенные лепным декором окна галереи повторяют очертания арок. Между ними простенки заполняют тройные полуколонки. Выше периметр окружает пояс из ложных закомар, покрытых фресками XIX века. Карнизы крыши и крылец украшены деревянной резьбой. Вокруг собора — кирпичная ограда со святыми воротами, над ней высится отдельно стоящая шатровая колокольня.

В годы советской власти храм оставался действующим, поэтому росписи, иконостас и старинные иконы хорошо сохранились. Внутри стены, своды, колонны и потолки полностью покрыты росписями конца XVII века. Собор хранит важные православные святыни. Огромная чудотворная икона с образом Спаса Всемилостивого датируется примерно XIV–XV веком. Распятие, врезанное в икону с изображением Богородицы, мироносиц, Иоанна Богослова и Лонгина Сотника, историки относят к XV столетию. В сени над главным престолом в резном киоте находится деревянная скульптура Николая Чудотворца Можайского, созданная в 1654 году.

Крестовоздвиженский собор

Крестовоздвиженский собор строился в середине XVII века на Романовской стороне внутри старых крепостных валов городища. Храм возводили на пожертвования прихожан, поэтому работы шли медленно. На окончание строительства пожертвовал деньги царь Алексей Михайлович. Собор стал одним из первых образцов ярославской школы русского зодчества.

Храм венчают пять глав на массивных световых барабанах. Декор фасадов неравномерен — на северном и восточном, примыкающим к валам, он почти отсутствует. В трёх сторон четверик опоясывает крытая галерея-паперть с двумя приделами. Над северо-западной частью возвышается шатровая колокольня. Сразу после окончания строительства внутреннее пространство собора было расписано костромскими мастерами во главе со знаменитым живописцем Гурием Никитиным. В советское время храм был закрыт, за десятилетия он обветшал, но при этом сохранил первоначальный архитектурный облик и драгоценные старинные фрески.

Казанско-Преображенская церковь

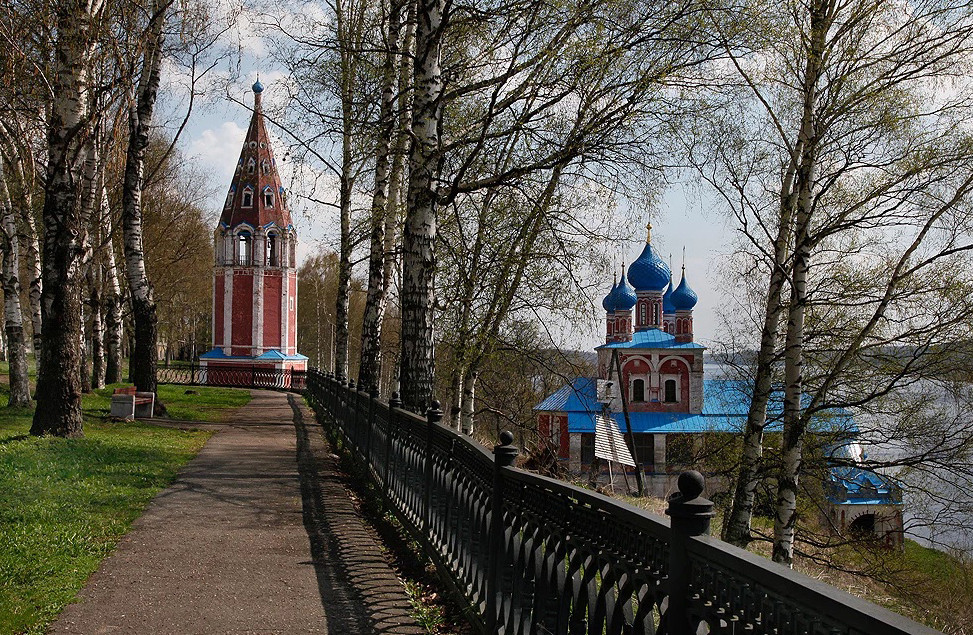

Краснокирпичная Казанско-Преображенская церковь ступенями поднимается по высокому левому берегу Волги. Прекрасный образец древнерусского стиля построен в 1758 году на месте старой Преображенской церкви. Нижний зимний храм, стоящий почти у самого берега, освящён в честь Казанской иконы Божией Матери. Над ним высится 3-ярусная летняя церковь Спаса Преображения, увенчанная пятью голубыми куполами. К верхнему храму с открытой галереей и трапезной ведёт крыльцо с ползучей аркой. Выше всех за алтарной частью стоит 8-гранная шатровая колокольня.

В советское время церкви был нанесён серьёзный урон. Древние фрески чудом сохранились только в галереях храма Спаса Преображения. Главная святыня церкви — список Казанской иконы Божией Матери, в смутное время вывезенной из Романова в Ярославль. Копия иконы датируется 1609 годом. В храме проходят службы, силами священников и прихожан продолжается постепенное восстановление внешнего и внутреннего убранства церкви.

Дом купца С. А. Вагина

Дом купца Вагина на правом берегу Волги — городская купеческая усадьба середины XIX века, сохранившая облик, интерьеры и атмосферу того времени. На первом этаже классического каменного особняка воссоздана купеческая лавка с товарами, которые пользовались спросом у местных модниц и простого люда Борисоглебской стороны. Второй этаж — жилые апартаменты семьи Степана Вагина. Интерьеры нисколько не похожи на музейную экспозицию. Кажется, что вот-вот появятся хозяева и предложат гостям чашку чая с баранками. Комнаты обставлены старинной мебелью, украшены в соответствии с модой и вкусами позапрошлого века.

Усадьба Зацепиных

Усадьба дворян Зацепиных — одно из самых красивых и уютных мест Тутаева. Господский деревянный дом на каменном цоколе стоит на высоком левом берегу Волги. Парадный фасад с колонным портиком выходит на реку, с противоположной стороны из окон открывается вид на стоящий выше Крестовоздвиженский собор. Сейчас в отреставрированной усадьбе начала XIX века располагается частный музей и гостиница. Комнаты наполнены старинной мебелью и декором. Владельцы усадьбы содержат знаменитых романовских овец. Каждое лето здесь проходит тематический фестиваль «Романовская овца — Золотое руно России» с ярмаркой, гуляньями и соревнованиями стригалей.

Что посмотреть в Тутаеве с гидом

Достопримечательности Тутаева и окрестностей, которые лучше посмотреть на прогулке с местным гидом

Музей «Борисоглебская сторона»

История музея «Борисоглебская сторона» началась в 2006 году с экспозиции «Царская овца», открывшейся в местной школе. В последующие годы, когда выставка получила статус музея и современное название, фонды стали прирастать новыми экспонатами. Они иллюстрируют историю, этапы развития, становления старинного провинциального городка Романова-Борисоглебска и современного Тутаева.

На выставке «Царская овца» воссоздано внутреннее убранство дома овчара, показаны традиционные местные ремёсла — выделка романовской овчины, коклюшечное кружевоплетение, знаменитые романовские гвозди. Предметы, переданные местным льняным комбинатом помогли создать экспозицию «Мануфактура Е. Е. Классена». Был восстановлен настоящий учебный класс, в котором открылась выставка «Квартира Букваря», посвящённая советской школе. В разделе «Советская провинция» вы увидите интерьер квартиры обычной семьи, реконструкцию районного магазина, окунётесь в мир увлечений советских людей.

Отдельный зал посвящён природе средней полосы России. С городом Романов-Борисоглебск связано имя выдающегося русского художника Бориса Кустодиева. В экспозиции «Кустодиевская чайная» выставлены картины живописца, где изображены сцены чаепития. Об участии жителей Тутаева в войнах и локальных конфликтах XX века рассказывает выставка «И помнит мир спасённый».

Вознесенская церковь

В 1795 году на южной окраине Романова выросла каменная Вознесенская церковь, построенная на деньги прихожан и местного купца Г. К. Сырейщикова взамен сгоревшего холодного храма. Посадский трапезный храм состоит из летней Вознесенской и зимней Леонтьевской церкви. Архитектура его проста и лаконична. С южной стороны пристроено крыльцо, над притвором возвышается шатровая колокольня. С востока к четверику, увенчанному пятиглавием, примыкает круглая апсида. Белоснежная Вознесенская церковь под зелёными куполами завершает череду из пяти романовских храмов, стоящих на высоком левом берегу Волги.

Кустодиевский бульвар

На высоком левом берегу Волги, на бывшей Романовской стороне протянулась Волжская набережная, которую в народе называют Кустодиевским бульваром. В начале прошлого века выдающийся русский художник Борис Михайлович Кустодиев побывал в Романове-Борисоглебске. Впечатлённый пейзажами, старинными церквями и колоритным местным купечеством, художник запечатлел их на своих полотнах. Картина «Гулянье на Волге», удостоенная серебряной медали на выставке в Париже, написана Кустодиевым из окна номера на втором этаже гостиницы «Эрмитаж».

Уютная аллея, укрытая сенью больших старых берёз, выходит к Казанско-Преображенской церкви. Бульвар — прекрасное место для неспешной прогулки. Отсюда открывается панорама волжских просторов, хорошо виден величественный Воскресенский собор на Борисоглебской стороне. Каждый год летом Кустодиевский бульвар переносится в прошлое — по аллее прогуливаются нарядные барышни с кавалерами, одетые по моде конца XIX века, стоят столы с расписными самоварами, играет духовой оркестр.

Колокольный завод

В советское время многие старинные тутаевские храмы потеряли «голос» — колокола снимали со звонниц, отправляли за границу и на переплавку. Вернуть на берега Волги колокольный звон взялся местный житель Николай Шувалов. В 1992 году он открыл первый цех по изготовлению колоколов. Старинная ручная технология осваивалась трудно, но при этом производство постоянно расширялось. Сегодня тутаевский колокольный завод известен во всём мире. Здесь выпускают отдельные колокола весом до 2,5 тонн и уже готовые звонницы. По желанию заказчика их поверхность покрывают орнаментом, надписями, рельефами с изображением ликов святых. Впереди новая цель — отливка колоколов весом до 12 тонн. При заводе работает музей истории колоколов и колокольного дела. С мая по октябрь в цеха и мастерские можно попасть с групповой экскурсией.

Музей «Космос»

В 1975 году в селе Никульское Тутаевского района открылся музей «Космос», посвящённый первой в мире женщине-космонавту, уроженке Ярославской области В. В. Терешковой. Он состоит из двух экспозиций. Первая — мемориальная. Для неё по образцу избы, принадлежавшей бабушке Валентины Владимировны Матрёне Титовне Терешковой, был построен деревенский дом. Обстановка в нём воссоздана по описаниям В. Терешковой и её родных. Предметы интерьера, мебель и домашняя утварь собирались сотрудниками музея по крупицам в окрестных деревнях.

Второй раздел музея повествует о вкладе жителей земли ярославской в развитие советской космонавтики. Стенды посвящены В. Терешковой, космонавту-испытателю В. И. Токареву, конструктору ракет М. К. Тихонравову. Среди экспонатов — спускаемый аппарат «Восток» 1962 года, космическая еда в тюбиках, памятные фотографии, макеты кабины космического корабля и первого в мире марсохода, единственный в России глобус Марса. В зале-фойе проводятся временные тематические выставки.

Ярославская область, пос. Никульское, ул. Центральная, 42

Река Волга

Река Волга делит город Тутаев на две части. Левобережная когда-то называлась Романовской стороной, на правом берегу стояла Борисоглебская слобода. В 1822 году два самостоятельных населённых пункта объединились в один город Романов-Борисоглебск. В 1918-м его переименовали в Тутаев. Настоящее украшение маленького провинциального городка — старинные церкви и усадьбы. Они стоят чередой на высоких волжских берегах. На Романовской стороне у самого берега возвышается краснокирпичная Казанско-Преображенская церковь с голубыми куполами — визитная карточка Тутаева. С левого берега открывается прекрасный вид на величественный Воскресенский собор в Борисоглебске.

На левой стороне реки обрывы подступают к самой воде, берег изрезан живописными оврагами. По верху вдоль Волги протянулась уютная набережная, которую местные жители называют Кустодиевским бульваром. С аллеи открывается великолепная панорама волжских просторов. На Борисоглебской стороне раскинулся песчаный пляж, где летом отдыхают жители Тутаева. Мост через Волгу так и не построили, с весны до осени два берега соединяет паромная переправа, зимой — дорога, проложенная по льду.

Река в окрестностях Тутаева очень хороша. Лучше всего любоваться речными пейзажами с теплохода или прогулочного катера. Они пристают к тутаевскому причалу, давая возможность пассажирам поближе познакомиться с древней архитектурой города. По берегам реки вокруг Тутаева разбросаны базы отдыха с зонами для барбекю, саунами, развлечениями. Есть места, где можно поставить палатки.

Музей колокололитейного искусства

В 2019 году при тутаевском колокольном заводе открылся Музей колокололитейного искусства. Экспонаты владелец и директор предприятия Николай Шувалов собирал почти 30 лет. Колокола и всё, что имеет отношение колокольному звону, выставлено в двухэтажном здании. На открытой площадке разместилась концертная звонница. В экспозиции прослеживается история колоколов разных времён и народов. Большое место занимает выставка, посвящённая российским колокольным заводам, истории мирового колокололитейного искусства. Здесь вы увидите старинные и современные звоны отечественного и зарубежного производства. Кроме церковных, выставлены сигнальные колокола — пожарные, корабельные, железнодорожные. Ещё один зал посвящается архитектурным и конструктивным особенностям колоколен и звонниц.

Родник Николая Чудотворца

Недалеко от Воскресенского собора, в овраге на склоне высокого берега Волги бьёт родник, названный именем святителя Николая Чудотворца. Святой источник каптирован и полностью обустроен, рядом имеется купальня, построена часовня. В Ярославской области родник Николая Чудотворца слывёт целебным. По заключению специалистов, минерализованная вода непригодна для питья. Но ванны с ней безусловно полезны, они оздоравливают и снимают усталость.

Архангельская церковь

В 1751 году на левом берегу Волги построили Михайло-Архангельскую церковь. С времён раскола Романовская сторона была оплотом староверов. В 1854 году Архангельский храм признали единоверческим, Михаило-Архангельский престол освятили заново в честь Спаса Всемилостивого и с этих пор церковь стала называться Спасо-Архангельской. В середине XIX века она славилась самым богатым внутренним убранством в Романове. Внешний облик храма сохранил черты петровского стиля. Высокий четверик венчают тонкие барабаны с пятью главками. Отсутствие лепного декора компенсируют три восьмиугольных окна — отсылка к Святой Троице. С запада к храму примыкает шатровая колокольня в древнерусском стиле, с востока — круглая апсида. По престольным праздникам здесь идут богослужения, во время ежегодного Крестного хода с чудотворной иконой Спаса Всемилостивого у Архангельской церкви обязательно делается остановка.

Паромная переправа

В старинном городке Тутаеве, расположенном на обоих берегах Волги, нет моста. Районы, бывшие когда-то Романовской и Борисоглебской сторонами, соединяются паромной переправой. Каждый час от берега отчаливает большой грузовой паром, который перевозит пассажиров, машины и разнообразную технику. За один раз грузовое судно СП-44 способно принять до 15 легковых авто. Без машины через реку можно перебраться на быстроходной лодке, которые постоянно снуют между берегами. Паромное сообщение открывается в начале мая и заканчивается в конце осени.

Покровская церковь

Одноэтажная Покровская церковь на южной окраине Романовской стороны — одна из старейших в Тутаеве. Её построили в 1654 году на территории Новопокровского монастыря. Над приземистым храмом с массивными стенами возвышается изящная шатровая колокольня, украшенная зелёными эмалевыми изразцами. В советское время церковь не закрывалась и в течение нескольких десятилетий была единственной действующей на Романовской стороне. В неё свозили реликвии, утварь из многих закрытых тутаевских храмов. Главная святыня Покровского храма — старинная почитаемая икона Божией Матери «Прибавление ума». Икона двусторонняя — на одной запечатлён лик Богородицы, на другой — Спасителя. Ещё одна реликвия — подаренная царём Михаилом Фёдоровичем икона преподобного Михаила Малеина и святого великомученика Фёдора. В крытой паперти сохранились росписи XVII века. Службы ведутся в выходные и праздничные дни.

Музей «Домъ на Новинской»

«Домъ на Новинской» — музей, который знакомит с работой провинциального банка конца XIX – начала XX века. В 1865 году был учреждён Романово-Борисоглебский городской общественный банк, почти полвека занимавший помещение в Городской думе. В 1914 году на улице Новинской (ныне улица Ленина) для него построили здание, приспособленное для хранения денег, закладного имущества, документов и отвечающее всем требованиям безопасности. В советское время в особняке работала Сберкасса.

В 1990 году в Доме на Новинской открылся музей. На первом этаже была экспозиция «Отделение провинциального банка», на втором — «Квартира управляющего». В 2012-м в музее начался капитальный ремонт, открылся он только в 2021 году. Экспозиция обновилась, и теперь, кроме операционного зала, здесь представлены все подразделения банка — зал ожидания для клиентов, касса, закладная комната, комната-сейф — прообраз современных банковских ячеек. В конторском зале располагаются рабочие места банковских служащих. Можно заглянуть и в директорский кабинет. Помещения обставлены подлинной мебелью XIX–XX века, изготовленной европейскими мастерами. Интерьер украшают картины и старинные предметы декора.

Площадь Юбилейная

Площадь Юбилейная была построена в 1983 году к знаменательной дате — 700-летию города Тутаева. Не одно десятилетие здесь проходили торжественные мероприятия, парады, демонстрации. В 2021 году старая площадь преобразилась в рамках проекта «Решаем вместе». Архитекторы учли пожелания горожан и создали пространство, где приятно прогуляться и провести время людям любого возраста.

Центральное место занимает Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны тутаевцам. Неподалёку — фонари, «склонившиеся» в знак почтения в сторону памятника. Рядом с ними стоит самый яркий персонаж на площади — разноцветный медведь, символ Ярославской области. Оживление царит и вокруг двенадцати кинематографических лавочек — в фильме Гайдая «12 стульев» Тутаев был тем самым городом N, где начались приключения героев романа.

Парк Советского периода

Парк Советского периода недалеко от Юбилейной площади — это путешествие в недавнее прошлое, которое у многих вызывает тёплые воспоминания. Парк заложили после Великой Отечественной войны — поставили памятник герою-красноармейцу Илье Тутаеву, высадили деревья. В 2008 году изрядно запущенную территорию привели в порядок и создали сквер-музей «Парк Советского периода». Гостей встречает надпись «СССР» на входной арке. Справа стоит тумба с афишами старых советских фильмов.

Вдоль аллеи установлены парковые скульптуры — бюсты писателей и поэтов, статуи девочки-пионерки, мальчика с горном, мальчика-ремесленника и двух девушек, читающих книгу. Памятник В. И. Ленину привезли из Ярославля, когда-то он стоял в красном уголке одного из предприятий областной столицы. В ностальгической экспозиции ретро-автомобилей есть вполне рабочие образцы советского автопрома, которыми по сей день пользуются некоторые тутаевцы. На эстраде в глубине парка по старой традиции проходят концерты художественной самодеятельности.

Дом Маслока

На левом Романовском берегу Волги, рядом с Казанской церковью стоит один из самых красивых домов Тутаева — двухэтажный особняк нотариуса В. С. Маслока. Здание, построенное в 1892 году, избежало национализации и по сей день принадлежит семье Маслок. Дом из красного кирпича с балконом, верандой и мезонином щедро украшен деревянным и кованым декором. Окна обрамляют наличники, в простенках — белые полуколонны, под карнизом — пояс с фигурной кладкой из красного и белого кирпича. Деревянный мезонин и веранда декорированы замысловатой резьбой и фигурными столбиками.

Дом Апаховых

В первой половине XIX века богатые романовские хлеботорговцы братья Андрей и Филипп Апаховы построили на высоком холме дом. Каменный особняк с полукруглым фасадом и выгнутым фронтоном со светёлкой выдержан в классическом стиле. Внешние стены украшены лепниной. Дом сложен основательно — с метровыми стенами, большим подвалом, где хозяева держали запасы муки и стояла большая русская печь для выпечки хлеба, сохранившаяся до наших дней.

Домик с бельведерами

Домик с бельведерами — архитектурная достопримечательность Борисоглебской стороны. Его построил в 1924 году бывший купец III гильдии Ф. В. Размустов. Говорят, что одноэтажный деревянный дом-теремок Фёдор Венедиктович купил в одной из соседних деревень, разобрал и перевёз в Тутаев. Необычное украшение дома в стиле позднего модерна — бельведеры, две симметричные башенки с балконами. Жилой дом находится в частной собственности.

Музей Домового

Музей Домового создан при тутаевском центре дополнительного образования «Созвездие». Национальные русские куклы, забавные домовые созданы руками местных педагогов, детей и родителей. Во время экскурсии вы услышите захватывающий рассказ, о славянских духах, героях русских сказок и легенд. В музее открыты мастер-классы, где все желающие могут сделать себе на память домовёнка.

Музей Фёдора Ушакова

В 2012 году в старом здании бывшего пожарного депо открылся Музей Фёдора Ушакова, который по-другому называют Музеем Русского флота. Первый зал посвящается жизненному пути и боевым подвигам выдающегося флотоводца, уроженца Романово-Борисоглебского уезда, Святого праведного адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Здесь вы увидите фотографии мест, связанных с знаменитым земляком, памятников адмиралу, установленных в России и европейских городах, икону с ликом Ушакова, канонизированного в 2001 году. Некоторые экспонаты переданы музею потомками Фёдора Фёдоровича.

Вторая экспозиция оформлена в виде палубы деревянного боевого судна с парусами, бушпритом, фок-мачтой, портами для корабельных пушек. В зале выставлен массивный стол из кают-компании, форма русских моряков, корабельные снасти, рында. На стене висит Андреевский стяг. Многие экспонаты интерактивны — можно ударить в судовой колокол, поработать с парусами, научиться вязать морские узлы, познакомиться с сигнальными системами.

Благовещенская церковь

В южной части бывшей Борисоглебской слободы, над рекой на взгорке стоит белоснежная Благовещенская церковь. Её построили московские зодчие в 1660 году в селе Ново-Благовещенском, принадлежавшем Ярославскому Спасскому монастырю. Со временем к бесстолпному четверику пристроили тёплый придел и колокольню. В 1929 году церковь закрыли, старинные иконы и реликвии перенесли в Воскресенский собор. В 1949-м сильный пожар почти уничтожил древний храм. Колокольню и придел разобрали, оставили только толстые полуразрушенные стены четверика и апсиды.

В 1990-х годах храм начали восстанавливать, работы продолжаются до сих пор. К началу 2000-х подняли стены, покрыли крышу, на высокий световой барабан водрузили главку. С того времени в Благовещенской церкви возобновились богослужения. Сегодня уже построен алтарь, появился новый иконостас, на временной звоннице зазвучали колокола. Вернулись святыни — чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, икона-мощевик святого целителя Пантелеимона, древние иконы апостолов Петра и Павла, ростовой образ Николая Чудотворца.

Пожарная каланча

Пожарная каланча — архитектурная доминанта площади Ленина на Романовской стороне. Её построили вместе с пожарным депо в 1911 году. Сегодня башня высотой 25 метров служит смотровой площадкой. Она возвышается над тихими левобережными районами, открывая панораму провинциального городка. Летом Волга скрывается за пышными кронами старых деревьев, окутывающими колокольни и купола старинных храмов. Хорошо виден правый берег Волги с современными высотками.

Площадь Ленина

В давние времена площадь Ленина называлась Спасской — по церкви, которую разобрали в 1930 году. Из исторической застройки сохранилось пожарное депо с каланчой, которая сегодня превратилась в смотровую площадку. На площадь выходят старинные жилые дома, Строгановские соляные склады начала XVIII века, в которых после реставрации планируют открыть выставочный центр. Над площадью высится памятник Владимиру Ильичу Ленину на высоком круглом постаменте. Его открыли в 1957 году к 40-й годовщине Октябрьской революции. Каждое лето на площади Ленина проходит фестиваль, посвящённый романовской овце.

Вауловский скит

С XVI века селом Ваулово Романово-Борисоглебского уезда владели русские аристократы Алябьевы. Последний хозяин В. П. Мордвинов перед смертью подарил земли Санкт-Петербургскому Иоанновскому монастырю, основанному трудами его старого знакомого Иоанна Кронштадтского. Обители отошли дачи, помещичий дом, пахотные земли, церковь Александра Свирского с почитаемым списком иконы «Благодатное небо» из иконостаса Архангельского собора Московского Кремля. Здесь, в тиши и покое устроили убежище для престарелых монахинь. Вскоре село было переименовано в Успенский скит. Благодаря энергии настоятельницы обитель приросла кирпичным заводиком, были построены сестринские корпуса, больница, богадельня, гостиница для паломников. Доход приносили рыбный пруд и скотный двор. Всё закончилось после Октябрьской революции — в 1919 году монастырь упразднили.

Возродили святыню только в 1997-м. По фотографиям воссоздали храм Александра Свирского, в 2005-м в него вернулась драгоценная икона «Благодатное небо». Заново отстроена Успенская церковь. Монашеская жизнь идёт своим чередом, насельницы с удовольствием принимают гостей и посильную денежную помощь.

Ярославская область, село Ваулово

Леонтьевский мостик

Леонтьевский мостик соединяет берега речки Медведки, бегущей к Волге по дну глубокого оврага. Его построил в конце XIX века местный владелец кирпичного и изразцового заводов, инженер С. Н. Гречанинов, переехавший жить в Романов-Борисоглебск из Санкт-Петербурга. Мост с коваными перилами, лежащий на четырёх устоях с арками из красного романовского кирпича, хорошо виден с Волги и прекрасно вписывается в панораму старинных храмов Романовской стороны. Тутаевцы называют его итальянским мостиком.

Церковь Тихона Амафунтского

В 1914 году местные богатые купцы-старообрядцы построили на свои деньги храм в честь святителя Тихона Амафунтского. Храм прослужил недолго — в 1936-м его закрыли и разместили в здании городской архив. Это спасло церковь от разрушения и осквернения. После распада Советского Союза её передали РПЦ — старообрядческой общины в то время уже не было.

Одноэтажный храм выдержан в русском стиле, над входом высится шатровая колокольня, с восточной стороны пристроена круглая апсида. Алтарную часть венчает единственная небольшая главка на тонком глухом барабане. Внутри церкви покойно, светло и просторно. Реставрационные работы продолжаются.

Челябинск

Челябинск Екатеринбург

Екатеринбург Торжок

Торжок Подольск

Подольск Ногинск

Ногинск