Россия

РоссияДостопримечательности Кунгура

Топ-30 достопримечательностей в Кунгуре и окрестностях, которые стоит посмотреть туристам.

Кунгурская ледяная пещера

Возраст Кунгурской ледяной пещеры — 10-12 тысяч лет, за это время вода выточила в недрах Ледяной горы многочисленные гроты, образовала озёра. Общая протяжённость расчищенных ходов превышает 8 км. Первым описал пещеру уральский географ С. Ремезов в 1703 году. Он нашёл в гротах иконы и кресты, возможно, в XVII веке ней скрывались старообрядцы. В 1914 году житель Кунгура А. Т. Хлебников оборудовал часть пещеры для экскурсий. Среди первых посетителей была немецкая принцесса, родственница жены Николая II.

На глубину 27 метров внутрь пещеры ведёт спуск по бетонному тоннелю. Средняя температура воздуха под землёй — 5°С, в ледяных гротах она держится на уровне минус 2-3°C. Для осмотра доступны 48 залов, украшенных сталактитами, сталагмитами и ледяными наростами. В недрах горы встречаются гулкие шахты — «органные трубы», десятки озёр с чистейшей ледяной водой. Лучшее время для посещения — зима и весна, когда гроты обильно украшены инеем и льдом.

Храм Тихвинской иконы Божьей Матери

В 1695 году в Кунгуре был заложен женский монастырь. Разрешение на его основание дал молодой царь Пётр I. Святыней обители стала икона Тихвинской Божией Матери, в честь неё освятили деревянный храм обители. Во времена Екатерины II монастырь перенесли в Екатеринбург, а Тихвинская церковь в Кунгуре перешла в распоряжение прихожан. В 1763 году горожане возвели каменный храм в стиле барокко с затейливыми лепными украшениями на окнах, резным орнаментом на карнизе четверика. Здание венчают пять куполов-луковиц на двухъярусных барабанах. В ходе Пугачёвского бунта осаждённые горожане вынесли Тихвинскую икону на укрепления, чтобы не допустить повстанцев внутрь города — с этого времени образ почитается в Кунгуре как чудотворный. В 1884 году храм Тихвинской иконы Божией Матери был расширен за счёт колокольни с приделом апостола Иакова. Поздние постройки резко контрастировали с лёгкой и элегантной церковью XVIII века. Сложенные из красного кирпича, они придали ансамблю основательность и даже некоторую тяжеловесность. После революции храм закрыли и стали показывать там кино. Только в 2002 году здание вновь перешло под управление православной церкви.

Этнографический парк «Деревня Ермака»

По преданию, отряд Ермака перед походом на Сибирское ханство был вынужден перезимовать на берегу реки Сылвы. Небольшая часть его казаков так и осталась жить в окрестностях Кунгурской пещеры, построив небольшую деревню. Народная легенда легла в основу проекта «Деревня Ермака». Она была открыта в 2011 году. Этнографический парк представляет собой старинную деревеньку за бревенчатым частоколом. Главная достопримечательность — макет струга, на котором казаки плыли в Сибирь. Здесь же стоит деревянная «Изба Ермака», простирается Ремесленный двор с ветряной мельницей, колодцем, телегой. Во время экскурсии посетителям рассказывают о крестьянском быте XVII–XIX веков, предлагают попробовать традиционные местные блюда и напитки. Для детей в парке оформлена «Поляна сказок» с избушкой Бабы-Яги и Кощеем Бессмертным, беспечным Емелей и дружной семейкой, вытягивающей репку. Этнографический парк расположен по соседству с Кунгурской пещерой и позволяет с пользой провести время в ожидании похода по ледяным гротам.

Гостиный двор

1865 году на Соборной площади был заложен первый корпус Гостиного двора, об этом гласит надпись на чугунной плите на южном фасаде двухэтажного здания. В плане оно представляет собой восьмиугольник — четыре длинных фасада с 17 арками соединяются короткими угловыми стенами. Арки обрамляют крытые галереи, в которых, собственно, и велась торговля. Лавки в галереях сдавались купцам в аренду на три года. В длинных крыльях здания центральные арки, оформленные фронтонами, служили въездными воротами во внутренний двор, где торговали кустарными товарами. В советское время в старинном здании располагались различные магазины. В 1974 году Гостиный двор в Кунгуре получил статус памятника архитектуры федерального значения. На Урале это единственный сохранившийся образец общегородских сооружений подобного вида. За 150 лет здание ни разу не перестраивалось и не реставрировалось. Сейчас оно пришло в аварийное состояние и требует капитального ремонта.

Здание приюта для мальчиков купца М. И. Грибушина

Михаил Иванович Грибушин — известный российский предприниматель, чаеторговец и меценат. В принадлежавшем ему сосновом бору в 1886 году открылся дом для мальчиков, потерявших родителей. Строительство осуществлялось на пожертвования Михаила Грибушина и учёного Кирилла Тимофеевича Хлебникова, поэтому приют для мальчиков получил название «Михайло-Кирилловский сиропитательный дом». Двухэтажное здание из красного кирпича выдержано в классическом стиле. Внутри была устроена домовая церковь с колокольней в центре главного фасада. Внешняя отделка выполнена в кирпичном стиле — с узорным поясом между первым и вторым этажом, красивыми наличниками окон, затейливыми карнизами. Здание приюта для мальчиков купца М. И. Грибушина до сих пор сохраняет очарование элегантной старины. Сегодня в нём размещается средняя школа № 2, работает музей Грибушиных, а в подвале под бывшей церковью находится склеп их семьи.

Дом Грибушина в Кунгуре расположен на улице Карла Маркса, 16 (бывшей Киттарской). Купец построил его в 1867 году по проекту местного архитектора Р. И. Карвовского. В те времена это было самое роскошное здание в Кунгуре. Строгий по стилю первый этаж оттеняет богатую отделку верхнего яруса — высокие окна с пилястрами и тонкими лепными завитками, узорные карнизы, балконы с кованым ограждением. В 1903 году, уже после смерти хозяина, вдова Антонина Ивановна построила рядом новый дом — для сына Михаила Михайловича. Двухэтажное строение в стиле барокко украшали причудливые лепные узоры и большие окна с зеркальными стёклами. После объединения зданий в Особняке Грибушина насчитывалось 38 парадных и жилых помещений. Судьба его обитателей трагична: хозяин умер в возрасте 57 лет, оба сына кончили жизнь самоубийством, вдова ушла в Сибирь с войсками Колчака. Сегодня в старинном купеческом особняке расположен Дворец культуры машиностроительного завода.

ул. Свободы,116

Что посмотреть в Кунгуре с гидом

Достопримечательности Кунгура и окрестностей, которые лучше посмотреть на прогулке с местным гидом

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Успенская церковь — старейшая каменная постройка Кунгура и яркий образец уральского барокко. Её возвели в 1755 году на средства горожан. В отличие от столичного барокко, стены церкви не перегружены обильным декором, а оформление её верхней части типично для многих храмов Урала. Высокий четверик завершается полукруглыми фронтонами, ориентированными по сторонам света. Центральный купол с луковичной главкой покоится на восьмигранном световом барабане. Через 100 лет рядом с церковью выросла 60-метровая колокольня, но она не дожила до наших дней. В советское время с церкви снесли купола, а потом приспособили помещения под клуб и общежитие. В 2015 году Церковь Успения Пресвятой Богородицы была отреставрирована и включена в список памятников градостроительства и архитектуры.

Особняк купца Е. Я. Дубинина

Ефим Яковлевич Дубинин — купец первой гильдии, торговец мануфактурой. При жизни он владел состоянием в полтора миллиона рублей и мог позволить себе скупить все участки в шикарном месте на берегу Сылвы, рядом с Тихвинской церковью. Двухэтажная усадьба купца Дубинина издалека приковывает взгляд. Главный особняк, выдержанный в лучших традициях кирпичной эклектики, обильно украшен каменной резьбой. Стройные ряды окон выделены контрастной окантовкой и люнетами, на главном фасаде красуется широкий бельведер с филигранным балконным ограждением. Здание завершается замысловатым фронтоном с цифрой 1883 — годом постройки архитектурного шедевра. На первом этаже дома располагались магазины, на втором проживало семейство Дубинина. Однако родовым гнездом особняк купца Е. Я. Дубинина так и не стал, его внук за копейки продал (или проиграл в карты) роскошный дом Грибушиным, а те за огромные деньги передали его во владение городу. С 1912 года в особняке располагалась Городская управа, в настоящее время работает администрация города Кунгур.

Свято-Никольский храм

«Дивное узорочье» — так называется архитектурный стиль Никольской церкви. Монументальный храм был построен в 1904 году по проекту уральского архитектора А. Б. Турчевича. Стены из красного кирпича обильно украшены контрастным белым декором — многоярусными кокошниками, витыми столбиками, аркатурными поясами, нарядными наличниками арочных окон. Массивный высокий четверик увенчан большим куполом в окружении четырёх главок поменьше. С запада к храму примыкает шатровая колокольня.

Храм стоит на месте старинной кладбищенской церкви Иоанна Предтечи, поэтому его главный престол сразу после постройки освятили в честь этого святого. Так получилось, что в храме оказалось два придела в честь Николая Угодника — было решено называть его Свято-Никольским храмом, а имя Иоанна Предтечи перешло к собору женского монастыря, расположенного по соседству. В советский период Свято-Никольский храм разделил судьбу обители — он был закрыт, а в церковных помещениях открылась исправительно-трудовая колония. В 1990 году Никольская церковь возвращена верующим, с этого времени и до 2023 года в ней шли реставрационные работы. Сейчас храм восстановлен и снова стал самым красивым в Кунгуре.

Сквер воздухоплавателей

Холмистая местность и благоприятная роза ветров сделали Кунгур столицей отечественного воздухоплавания. С 2002 года в городе проводится «Небесная ярмарка» — ежегодный фестиваль путешественников на воздушных шарах. Пилоты-воздухоплаватели прибывают в Кунгур со всех уголков страны и из-за границы. Полюбоваться необычным зрелищем и прокатиться на воздушном шаре приезжают тысячи гостей. Во время восьмого слёта «Небесной ярмарки» в 2009 году появился Сквер воздухоплавателей — зелёная аллея размером 35 на 40 метров с памятником Никитке-Летуну. Этот мальчик считается первым отечественным воздухоплавателем. Пьедестал скульптуры украшают медальоны в честь ежегодных победителей «Небесной ярмарки».

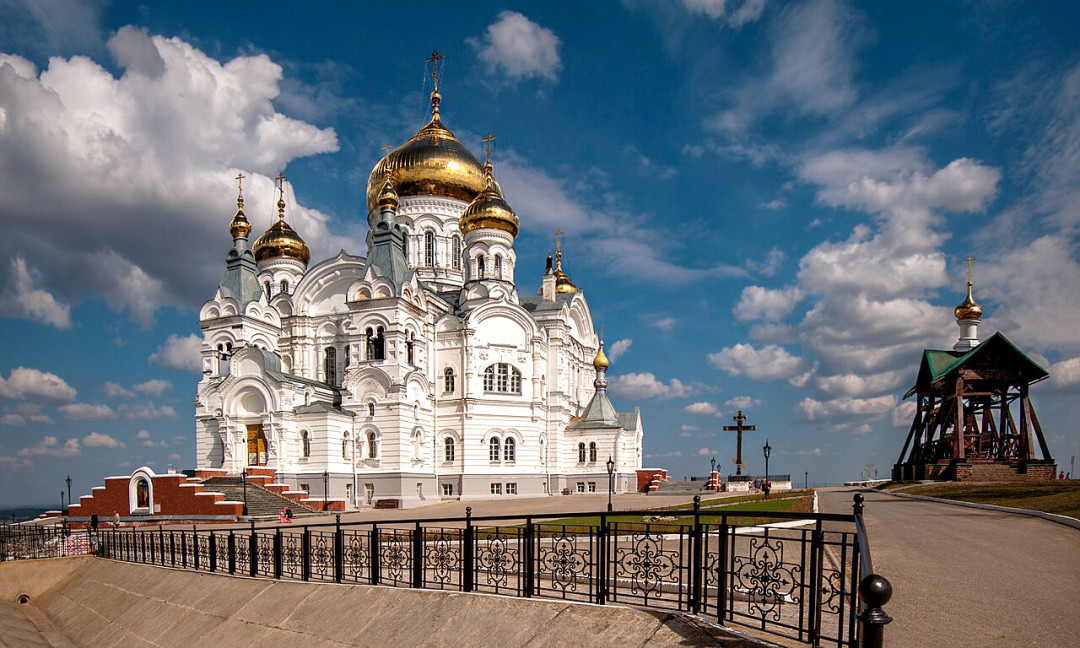

Белогорский монастырь

В 60 километрах к западу от Кунгура, на вершине горы Белой (453 м) возвышается мощный силуэт Крестовоздвиженского собора — главного храма Белогорского монастыря. В XVIII столетии в окрестностях этой горы укрывались старообрядцы, в конце XIX века сюда добрались православные миссионеры. Священник Стефан Луканин поставил на горе 10-метровый поклонный крест, знаменуя место будущего монастыря. Этот крест стали называть царским — в честь спасения цесаревича Николая Александровича от покушения в Японии в 1891 году. Вокруг креста стали собираться монашествующие, они построили деревянный храм, жилые корпуса, завели хозяйство. В успешное развитие мужского Белогорского монастыря вмешались стихии: сначала пожар уничтожил деревянные строения, затем ураган обрушил поклонный крест.

С 1902 года братия начала возведение каменного Крестовоздвиженского собора. Это был монументальный храм в византийском стиле с толстыми стенами, просторными приделами, огромным куполом-шлемом в центре и четырьмя главками по углам. Строительство продолжалось 15 лет и закончилось в 1917 году. После Октябрьской революции большевики разграбили богатый монастырь, сняли кресты, надругались над святынями, замучили и расстреляли монахов во главе с архимандритом Варлаамом. Монастырские постройки стали местом ссылки раскулаченных и репрессированных. В 1990 году Белогорский монастырь вернули православной церкви. В нём возродилась монашеская жизнь, во всем великолепии восстановлен Крестовоздвиженский храм. На южном склоне горы оборудована купель Николая Чудотворца, на северном — источник в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». На Белой горе появилась гостиница для паломников, кафе. Постепенно к монастырю возвращается слава Уральского Афона.

дер. Белая Гора, ул. Монастырская, 1, Кунгурский р-н, Пермский край

Смотровая площадка «Камень Ермак»

Живописный ландшафт уральской природы открывается со смотровой площадки камня Ермак. Она находится в 8-10 километрах от Кунгурской пещеры, на высоком берегу реки Сылвы. Обрывистые утёсы поднимаются над водой на высоту 40-60 метров, отсюда открывается прекрасный вид на извилистую речку в окружении таёжных лесов. Вдоль берега петляет железная дорога — с высоты проходящие поезда кажутся игрушечными. Для обзора на камне оборудована удобная площадка — деревянный помост с ограждением.

Легендарный камень — это скальный массив из валунов с именами Ермак, Ермачиха, Ермачёнок. Названия связаны с легендой о том, что на берегах Сылвы зимовал отряд Ермака, который заблудился во время похода на Сибирское ханство. Здесь, на скалистом берегу он похоронил красавицу жену и спрятал несметные сокровища. Документальных подтверждений этому преданию нет, но в народе за скалистым уступом реки так и закрепилось название Ермак-Камень.

ж/д ст. Чикали, Кунгурский р-н, Пермский край

Река Сылва

Сылва — главная водная артерия Кунгура. В переводе с языка коми её название звучит как «талая вода». Общая длина реки — 493 километра, она начинается на западных склонах Среднего Урала, извилистой лентой протекает по Пермскому краю и впадает в Сылвенский залив Камского водохранилища. Длина речных участков, пригодных для сплава — 300 километров. По берегам реки встречаются интересные места — Молёбская аномальная зона, где, по утверждению отечественных уфологов, оставили следы инопланетяне, водопад Плакун, который называют жемчужиной Урала, родина самоваров посёлок Суксун. В окрестностях Кунгура берега Сылвы особенно живописны. Река протекает по каньону между знаменитых скал Лобач, Коронка, Ермак — с них открываются потрясающие виды на уральские просторы. В чистых прохладных водах Сылвы водятся лещ, щука, налим, язь и даже хариус.

Спасо-Преображенская церковь

Спасо-Преображенская церковь в Кунгуре — памятник архитектуры федерального значения. Она, словно белоснежный корабль, причалила к невысокому правому берегу Сылвы. Каменный храм был заложен в 1763 году, на месте обветшалой деревянной церкви. Много потрудился над его созданием тогдашний глава магистрата И. М. Хлебников, но увидеть плод своего труда ему не довелось: он погиб, защищая город от отрядов Пугачёва. Строительство церкви закончилось в 1781 году. Нижний тёплый храм был освящён во имя иконы Казанской Божией Матери, верхний — в честь Спаса Преображения.

Двухэтажная Спасо-Преображенская церковь — образец уральского барокко, украшенный лепными наличниками окон, зубчатыми карнизами, фигурными щипцами, завершающими четверик. Купола вокруг центрального барабана образуют крещатое пятиглавие — они ориентированы не по углам четверика, а по сторонам света, образуя крест. В 1775 году у церкви появилась роскошная колокольня в стиле московского барокко с обильно украшенными верхними ярусами. В советское время великолепная Спасо-Преображенская церковь была разрушена, восстановление началось в 1994 году. Сегодня храм полностью отреставрирован и является действующим.

Музей карста и спелеологии

Перед посещением Кунгурской пещеры полезно познакомиться с экспозицией Музея карста и спелеологии, который находится поблизости. Музей, открытый на базе Горного института в 2005 году, знакомит не только с собранием причудливых карстовых образований, но и с работой спелеологов по изучению самой природы карста. Один зал музея посвящён минералам. В коллекции представлены образцы из пещер Урала, Кавказа, Российского Севера, Карпатских отрогов — кальцитовые сталагмиты и сталактиты, пузырчатые пизолиты, щётки и розы кристаллов. Второй зал рассказывает о природе Пермского края, научных исследованиях и открытиях, сделанных спелеологами. Посещение музея даст необходимую информацию для полного погружения в таинственный мир Кунгурской ледяной пещеры. Приятный бонус для посетителей — возможность приобрести в сувенирном магазине лечебную соль или уникальную коллекцию минералов.

Особняк купца Г. К. Кузнецова

Купец Г. К. Кузнецов был из тех, кого называют отцами города. Он владел скотобойней, кожевенным, мукомольным, лесопильным, сталелитейным производством, механическим заводом, несколькими пароходами. Кузнецов щедро жертвовал на благоустройство города и был почётным гражданином Кунгура. В 1863 году на живописном берегу Сылвы вырос «кузнецовский дворец» — так назвали горожане роскошный купеческий особняк. Здание построено в классическом стиле. Арочные своды портика задают тон симметричным рядам окон. Мезонин с парадным балконом и стеклянный купол крыши над оранжереей — элементы эклектики. Внутри барский дом украшали мраморные скульптуры и живописные полотна. После революции в особняке купца Г. К. Кузнецова размещались разнообразные учреждения, при этом дом ветшал и терял свою авантажность. После реставрации в 2017 году в старинном особняке открылся торговый центр с вывеской «КузнецовЪ», а в мезонине с балконом работает ресторан.

Кунгурский краеведческий музей

Краеведческий музей в Кунгуре был основан в 1909 году, первая выставка в 1911 году была посвящена памяти знаменитого земляка Кирилла Тимофеевича Хлебникова, учёного, путешественника, летописца Аляски. Сегодня музей является частью Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Краеведческий музей занимает старинное здание магистрата. Главное украшение каменного особняка — резной фриз над окнами второго этаже. В стенах бывшего магистрата действуют восемь экспозиций.

В первом зале раскрывается история Кунгура с древности до XVIII века, на выставке представлены находки археологов, свидетельства истории Сибирского похода Ермака, «заветный камень» соратников Емельяна Пугачёва и другие редкие экспонаты. Второй зал посвящён национальной культуре и религии народов Урала, главный раритет здесь — деревянная скульптура «Распятие» (XVIII в.). Третий и четвёртый залы рассказывают о развитии Кунгура в конце XIX – первой половине XX века. Ценный экспонат военной экспозиции — портрет маршала Г. К. Жукова с автографом. Природа Кунгурского края представлена ландшафтными диорамами степи и южной тайги. Здесь же можно познакомиться со старинной гравюрой «План и горизонтальный срез Кунгурского лабиринта».

Памятник первопроходцам

Городская легенда связывает историю Кунгура со знаменитым походом Ермака в Сибирь. В 1580–1581 годах русские казаки зимовали в окрестностях Кунгурской пещеры. Они вполне могли стать первыми жителями кунгурских земель. В 1990 году в Кунгуре был открыт Памятник первопроходцам работы местного скульптора А. Назирова. На высокой мраморной стеле словно парит в воздухе живописная ладья — казачий струг. Ветер надувает парус, украшенный путеводной звездой — она не даёт первопроходцам сбиться с курса. Памятник украшает набережную реки Сылвы.

Скульптура «Пуп земли»

Создатели скульптуры «Пуп земли» творчески отнеслись к осмыслению географического положения города Кунгур. Его координаты — 57 с. ш., 57 в. д. и расположен он на границе Европы с Азией. Здесь находится перекрёсток путей — водных, автомобильных, железнодорожных. Кунгур является центром транзитной торговли по всем направлениям. Это обстоятельство стало поводом для пермского скульптора А. Н. Махмудова создать арт-объект «Пуп земли». Его разместили напротив Памятника первопроходцам на берегу реки Сылва.

В центре круглой, чуть наклонной площадки, выложенной плиткой, как настоящий пуп, выступает коричневая гранитная полусфера с надписью «Кунгур» и обозначением сторон света. Внутренняя окружность вокруг «пупа» размыкается изображением розы ветров. На второй окружности помещены названия городов и расстояние до них от Кунгура, который в данном случае играет роль «нулевого километра». В 2020 году над «Пупом земли» появилась ротонда — металлическая линза на цепях. С этого места лучше всего начинать путешествие по Кунгуру.

Памятник самовару

По статистике, до 60% торговли чаем в царской России контролировали купцы из Кунгура. Здесь же в XVIII веке началось производство самоваров — главного атрибута русского чаепития. Самовары из Кунгура пользовались спросом в обеих столицах и губернских городах России. В 2009 году в Кунгуре появился памятник самовару — дань старинным традициям купеческого города. В сквере перед Школой искусств на постаменте в форме колонны разместился медный самовар ровно той модели, какую выпускала в XIX веке фирма семьи Кожевниковых. Белоснежный заварочный чайник венчает крышку самовара, внизу у краника стоит чайная пара такого же цвета. Композиция удачно вписывается в окружающий ландшафт и великолепно смотрится в любое время года.

Всехсвятская церковь

После эпидемии чумы в 1770–1772 годах по велению императрицы Екатерины II умерших стали хоронить за чертой города. На кладбище к северо-востоку от Кунгура долгое время не было ни церкви, ни часовни для отпевания. Лишь в 1847 году за городом у подножия Ледяной горы была построена кладбищенская церковь в честь Всех Святых. Она возвышается над берегом Карасьего озера, её строгий классический силуэт виден издалека. Небольшой четверик венчает барабан с внушительным куполом и луковичной главкой. Композицию дополняет шатровая колокольня. Всехсвятская церковь никогда не закрывалась, даже в годы советской власти в ней продолжались богослужения. В годы войны прихожане собирали пожертвования в Фонд обороны и материально поддерживали семьи погибших бойцов. В церкви много старинных образов, её двери по-прежнему открыты для всех.

Памятник Никитке-Летуну

Памятник Никитке-Летуну работы скульптора А. Л. Залазаева открыли в 2009 году во время очередного слёта воздухоплавателей «Небесная ярмарка». Никитка-Летун — персонаж повести Е. Н. Опочинина «Бесовской летатель». По сюжету, мальчик Никита, мечтавший о полётах, соорудил деревянные крылья, прыгнул с колокольни — и живым опустился на землю. Царь Иван Грозный приказал казнить смельчака за то, что он летал «противу естества», при пособничестве нечистой силы. Как первый отечественный воздухоплаватель, Никитка-Летун увековечен в сквере на перекрёстке улиц Гоголя и Октябрьской. Бронзовая фигурка отчаянного мечтателя, взмахнув руками-крыльями, делает шаг вперёд, чтобы через миг воспарить в воздухе.

Елизаветинская рукодельная школа

В 1878 году в Кунгуре открылся приют для девочек из бедных семей, они принимались на полный пансион, обучались ведению домашнего хозяйства и рукоделию. Строительство здания приюта и содержание воспитанниц осуществлялось на средства крупного городского чаеторговца А. С. Губкина. Школу для девочек он основал в память о своей дочери Елизавете, умершей от скарлатины в 4 года. Элегантное трёхэтажное здание классической планировки украшено фризом, орнамент которого перекликается с декором карнизов. Три арочных окна акцентируют главный вход. Выпускницы Елизаветинской рукодельной школы обеспечивали себя, занимаясь пошивом одежды. После революции и до наших дней в здании размещаются учебные заведения.

Чаеразвесочная фабрика Грибушина

Источником богатства Михаила Ивановича Грибушина была торговля чаем. Крупные партии товара прибывали прямо из Китая в Кунгур, где их фасовали в фирменные упаковки на чаеразвесочной фабрике Грибушина. Двухэтажное здание фабрики было построено в 1870-е годы, главным фасадом оно выходило на оживлённую Киттарскую улицу. Здание украшено в стиле кирпичной эклектики. Узоры с мотивами русского деревянного зодчества, элементы барокко были искусно выложены из кирпича. Богато декорированный карниз с инициалами владельца на фигурном фронтоне завершал оформление фасада.

В годы советской власти в здании размещался детский сад, туристический клуб. К началу ХХI века оно обветшало, но у городской администрации не было средств для ремонта. За реставрацию старинной постройки взялась семья городских предпринимателей Честиковых. По старым фотографиям они восстановили оригинальный фасад здания — нелегко было найти каменщиков, способных выложить из кирпича старинные узоры. К историческому зданию пристроили два новых помещения, сохранив при этом общий стиль постройки. Сегодня в стенах бывшей чаеразвесочной фабрики работает сеть магазинов.

Стела «Старина Кунгур»

В 1985 году на въезде в город появился монумент «Старина Кунгур». Монолитная фигура старца возвышается на холме, словно былинный богатырь, охраняющий город. По замыслу автора проекта В. Каданцева, скульптура олицетворяет солидный возраст города, сохранившего силу и мощь. Все детали стелы «Старина Кунгур» символичны. В одной руке Старина держит рог изобилия, обозначающий житницу края, в другой — сталагмиты, напоминающие о Кунгурской пещере. На груди у старца рельеф медведя — геральдический символ Пермского края. Чеканная дата «1663» обозначает время основания города, три волнистые линии под ней — реки Сылва, Ирень и Шаква, разрезающие город на несколько районов.

Кунгурский муниципальный округ, Пермский край

Соборная площадь

Соборная площадь — место, откуда начинался современный Кунгур. Здесь на возвышенности у слияния рек Ирень и Сылва археологи нашли следы пребывания людей в VII-IX веках. По преданию, в этих местах зимовали казаки Ермака. Основанная ими деревенька называлась Сосновый мыс. А в 1663 году туда пришли погорельцы из селения, сожжённого на речке Кунгурке. Их старанием был построен кремль и город, защищённый от неприятеля скалистыми берегами Сылвы и Ирени. В 1704 году в кремле поднялся Благовещенский собор, а в 1740-м — Богоявленский, с тех пор прилегающую территорию стали называть Соборной площадью. К тому времени уже были разобраны ветхие стены кремля, и начал формироваться архитектурный ансамбль площади. На это ушло два столетия — постепенно построились здание Городской управы, Гостиный двор, церковь в честь Алексия, митрополита Московского.

В 1930-е годы храмы были разрушены, уцелела лишь Алексеевская церковь. Опустевшей площади дали имя Емельяна Пугачёва. С 1893 года здесь стояла мраморная стела с надписью: «Благодарные потомки храбрым предкам». Изначально памятник был посвящен мужеству жителей Кунгура, которые не пустили войско Пугачёва в город. В советское время историю быстро поправили — «храбрыми предками» назвали сторонников Пугачёва, а вместо двуглавого орла на стелу водрузили звезду.

Справедливость восторжествовала в 2001 году — площади вернули название Соборной. Из старинных зданий на ней сохранились только Гостиный двор и Алексеевская церковь в псевдорусском стиле, исчезла и Пугачёвская стела. Летом с Соборной площади поднимаются в небо аэростаты, зимой наряжают ёлку и строят ледовый городок.

Иоанно-Предтеченский женский монастырь

«Гряди, сестра, на родину, в свой град: там тебя давно ждут жаждущие женской обители», — такими словами благословил Серафим Саровский старицу Марию, основательницу Иоанно-Предтеченского женского монастыря. В 1825 году, вернувшись на родину, она организовала женскую общину из 15 вдов и девиц, потерявших кормильцев в войне с Наполеоном. Подвижницам было разрешено обосноваться в Кунгуре при Иоанно-Предтеченской кладбищенской церкви. В 1861 году статус Иоанно-Предтеченского женского монастыря был высочайше утверждён — началось обустройство обители.

Здание монастыря имеет П-образную форму, в пяти корпусах размещались монашеские кельи, сиротский приют, женское духовное училище, мастерская по производству свечей. В 1914 году из красного кирпича был построен Иоанно-Предтеченский собор — мощный пятикупольный храм византийского образца с чёткими гранёными объёмами и древнерусским декором. Рядом выросла четырёхъярусная шатровая колокольня. До революции в монастыре обитало 350 сестёр, в 1921 году их выгнали, обитель закрыли, обнесли колючей проволокой. Более 90 лет в стенах монастыря размещалась колония для несовершеннолетних преступников. В 2014 году все монастырские постройки вернули православной церкви. С этого года началось возрождение Иоанно-Предтеченского женского монастыря, восстановление его главного собора, который является памятником архитектуры регионального значения.

Художественный музей

Художественный музей входит в состав Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Он размещается в старинном здании бывшего реального училища, построенном в 1887 году. Компактный двухэтажный особняк и сегодня выглядит атмосферно. Стройный ряд арочных окон, контрастная отделка углов рустовкой, сложное обрамление оконных проемов — всё напоминает о «благородном» прошлом здания. Внутри музея — залы для постоянных экспозиций и временных выставок. В большом зале экспонируются коллекции современных художников края. Многие произведения посвящены облику Кунгура в прошлом и настоящем. Малый зал знакомит с прикладным искусством мастеров Пермского края — камнерезов и гончаров. Художественный музей позволяет глубже понять историю уральского города и талант его трудолюбивых жителей.

Музей истории купечества

В 2007 году в Кунгуре открылся Музей истории купечества — филиал Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Он разместился в нарядном одноэтажном здании — Малом гостином дворе. В 1874 году его построил купец-меценат М. И. Грибушин для торговли чаем, сахаром, бакалеей. Музейная экспозиция размещена в одном длинном зале с различными тематическими зонами. Первая тема — Большой Сибирский тракт, «государева дорога», по которой шло сообщение между европейской и азиатской частью России. Диорама «Сибирский тракт» расскажет о состоянии дорог на пермском участке пути, которые приводили в изумление даже иностранцев, привыкших к комфорту. Большим спросом у кунгурских купцов пользовались изделия кожевенного производства — в музее хранятся медали российских и международных выставок, где высоко оценивалось качество кунгурских товаров. Большая экспозиция посвящена чайно-сахарной торговле. Из Китая в Европу через Кунгур проходил Великий чайный путь, и местные купцы много сделали для того, чтобы чаепитие стало доступным для всех. Завершает экспозицию интерьер гостиной Грибушиных. Музей истории купечества рассказывает о людях, которые умели жить красиво и с пользой для своей страны.

Памятник купцу Губкину

Чайная культура распространилась в России благодаря предпринимательской деятельности купца А. С. Губкина (1816-1883). Он установил прямые связи с Китаем, ввёл в оборот фасовку товара по сорту, весу, цене, сделал напиток доступным для широких слоёв населения. Губкинский чай знали на всех ярмарках России, но сам он при этом оставался жить в Кунгуре. В молодости А. С. Губкин дал себе слово отдавать копейку с каждого заработанного рубля на благотворительность и всю жизнь следовал этому обещанию.

С 2007 года в сквере у Краеведческого музея стоит памятник почётному гражданину города, купцу Губкину. Скульптура сделана в стиле кабинетной фотографии XIX столетия: купец позирует, опираясь на декоративную подставку, какие использовали в фотоателье того времени. Памятник высотой 2,2 метра сделан из чугуна и покрыт бронзовой краской.

Театр юного зрителя

Театр юного зрителя появился в Кунгуре в 2020 году, но при этом имеет богатую историю — он вырос из «Театра молодёжи», который с 1965 года радовал горожан своим творчеством. Театр располагается в старинном здании Киттарского корпуса — в конце XIX века городская дума построила его для рыбной торговли. Корпус рыбных лавок располагался на стыке двух расходящихся улиц, поэтому имеет форму трапеции. В традициях стиля историзма здание украшено кирпичной отделкой, полуколоннами, звёздами Давида.

В репертуаре кунгурского ТЮЗа идут классические сказки в современном прочтении — эффектно оформленные, с изящными танцами. На базе театра работают фольклорные коллективы, исторический клуб реконструкций, взрослые и детские любительские коллективы.

Дубна

Дубна Чебоксары

Чебоксары Саратов

Саратов Тюмень

Тюмень Мурманск

Мурманск