Россия

РоссияДостопримечательности Нижнего Тагила

Топ-29 достопримечательностей в Нижнем Тагиле и окрестностях, которые стоит посмотреть туристам.

Парк «Лисья гора»

Лисья гора — одна из визитных карточек Нижнего Тагила. В давние времена, когда начал строиться первый демидовский завод и поселение, у подножия образовался рынок, а гора стала прогулочным местом, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. В наши дни добрая традиция продолжается — на горе обустроен ландшафтный парк «Лисья гора», в центре которого на самой вершине стоит главный символ города — каменная башня.

По склонам Лисьей горы проложены тропы, к башне ведёт вымощенная камнем дорожка, по пути установлены скамейки для отдыха. Работает сувенирный магазин. Гора считается лучшей обзорной точкой в Нижнем Тагиле — город лежит внизу, как на ладони. Каждый год в День города в парке разворачиваются гуляния с выступлением фольклорных ансамблей, русскими традиционными забавами и ярмаркой.

Нижнетагильский драматический театр

Нижнетагильский драматический театр был создан в 1945 году. Собственное здание у театра появилось только 10 лет спустя — в 1955-м. С самого начала и по сей день на сцене идут лучшие произведения русской классики, постановки советских, российских, зарубежных писателей и драматургов. В золотой фонд вошли спектакли «Угрюм-река», «Иркутская история», «Гроза», «На дне». Театр не раз становился лауреатом престижных театральных фестивалей и конкурсов.

Здание на Театральной площади — образец сталинского ампира и архитектурная достопримечательность Нижнего Тагила. Монументальный и даже несколько помпезный вид ему придают статуи на крыше и колонный портик. По замыслу авторов проекта, скульптуры и расположенное на фризе изображение театральных масок должны символизировать труд, науку, связь античного и советского искусства. На тимпане выложена мозаика по мотивам сказок Бажова, перед ними в продолжение темы — симметричные скульптуры в виде каменного цветка. Фасад за портиком и интерьеры театра обильно украшены лепниной. Фойе отделано уральским гранитом и мрамором. После капитального ремонта, завершившегося в 2015 году, в зале была установлена современная сценическая аппаратура. Бережно сохранена роспись потолка, где по кругу изображены сцены из оперных и балетных спектаклей.

Памятник металлургам Нижнего Тагила

В 2010 году в День металлурга у подножия Лисьей горы был торжественно открыт памятник металлургам Нижнего Тагила. Инициатором создания стала компания «Евраз», авторами и исполнителями — местный скульптор В. И. Павленко и компания «Тагильское литьё». Из основания, выложенного плитами, вырастают три гранитных монолита высотой около 13 м — символы земли, воды и воздуха. Наверху они охвачены чугунным «пламенем» — олицетворением огня доменной печи, из которого родился город металлургов Нижний Тагил. Это пламя, как символ преемственности поколений, — из рук сталевара демидовского завода оно переходит к современному и будущему поколениям металлургов.

Природно-ландшафтный парк «Лисья гора»

Дворец культуры имени И. В. Окунева

Строительство Дворца культуры имени И. В. Окунева пришлось на 1950-60-е годы, когда в обществе созрела острая необходимость создания для тружеников места, где они могли бы отдыхать душой, заняться творчеством — одним словом, погрузиться в мир культуры. Проект здания создавал московский архитектор Э. М. Залесская. Правда, он изначально предназначался для Ленинградского завода им. Кирова, но потом его передали Уралвагонзаводу за особый вклад уральских вагоностроителей в победу в Великой Отечественной войне. В то время архитектуру в стиле сталинского ампира стал постепенно вытеснять функциональный минимализм, так что проект роскошного здания в неоклассическом стиле пришлось отстаивать директору завода Ивану Васильевичу Окуневу, чьё имя сегодня носит Дворец культуры.

Так в 1958 году на проспекте Вагоностроителей выросло монументальное здание, состоящее из центральной части и двух примыкающих флигелей. Центр украшает мощный портик с треугольным фронтоном и двумя рядами колонн. Каждый флигель тоже имеет свой колонный портик и внутренние дворики. Не менее пафосно украшены интерьеры. Они отделаны белым, красным и розовым мрамором, лепниной, паркетом и деревом ценных пород. Дворец располагает двумя залами — большим на 800 мест и малым на 200 кресел. Он по прежнему остаётся одной из главных культурных площадок города и домом для 16 творческих коллективов — музыкантов, вокалистов, танцоров.

Историко-технический музей «Дом Черепановых»

Историко-технический музей «Дом Черепановых» — хранитель традиций прославленных уральских механиков-изобретателей Ефима и Мирона Черепановых. Среди экспонатов — астрономические часы и макет музыкальных дрожек работы Е. Г. Кузнецова-Жепинского, чертежи, миниатюрная модель первого парового локомотива. Вы увидите выточенные из дерева главные архитектурные достопримечательности Нижнего Тагила, велосипед из демидовской стали конца XIX века, ручную телефонную станцию и старинные аппараты. В экспозиции выставлены личные печати отца и сына Черепановых, вырезанные из яшмы, французская серебряная ваза с благодарственной надписью — подарок Демидовых талантливым изобретателям. На стенах висят копии портретов Черепановых, оригиналы, написанные неизвестным художником, хранятся в Эрмитаже. В саду возле музея стоит полноразмерный макет первого «сухопутного парохода».

Что посмотреть в Нижнем Тагиле с гидом

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Основоположником уникального тагильского ремесла — росписи металлических подносов — считают демидовского крепостного, старообрядца Андрея Степановича Худоярова. Всё началось в XVIII столетии с открытия в заводском посёлке мастерской, где художник писал иконы и расписывал подносы. Потом его сыновья придумали состав лака, которым стали покрывать роспись. Работы Худояровых были настолько хороши, что их постоянными заказчиками стали сами Демидовы. Для них художники расписывали интерьеры, мебель, предметы декора. Династия оставила богатое художественное наследие, которое теперь хранится в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых».

В экспозициях представлены документы о развитии артелей, эскизы художников подносной росписи, инструменты и приспособления, которыми пользовались мастера, изделия известных тагильских мастерских. В собрании работ Худояровых немало произведений станковой живописи.

Природный парк «Река Чусовая»

На территории Свердловской области в 87 км от Нижнего Тагила раскинулся самый молодой на Урале природный парк «Река Чусовая». Его создали в 2004 году для сохранения уникальных природных и исторических памятников, расположенных в среднем течении Чусовой — единственной реки, пересекающей Уральский хребет с востока на запад. В древние времена по берегам в пещерах селились люди — часть археологических находок с доисторических становищ хранится в Эрмитаже. Позднее по реке сплавлялись барки с товаром. Вдоль Чусовой пролегал путь Ермака, а Демидовы использовали её как транспортную артерию для перевозки металла.

В наши дни в парке активно проводятся исследования — изучаются коренные леса, богатства реки Чусовая, девственный природный ландшафт, хорошо сохранившийся вдали от больших городов и заводов. «Река Чусовая» — одно из самых популярных туристических направлений на Урале. Территория парка отлично обустроена — есть места для стоянок, проложены тематические экологические маршруты, работает прокат туристического снаряжения, катамаранов и оборудования для сплава. На входах в парк можно запастись дровами, палатками, спальниками и даже постельным бельём. В деревнях для туристов открыты гостевые дома и кафе. Путешественников ждут невероятные пейзажи, истории из жизни народности манси, исстари селившейся по берегам Чусовой, знакомство с местной флорой и фауной, богатая рыбалка, интересные рассказы гидов, сопровождающих группы в походах по экотропам.

GPS-координаты 57.626863, 59.046201

Демидовская дача

В 1843 году управляющий металлургическим заводом Фотий Швецов построил на берегу Тагильского пруда дачу. Спустя 12 лет вторым владельцем «Матильдиного предместья» (так назвал свою усадьбу Швецов) стал Павел Демидов. В советское время Демидовская дача была передана в распоряжение железной дороги. К концу прошлого столетия бывшее поместье пришло в упадок, и только в 2013 году исторический памятник был отреставрирован и стал частью музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Имение состоит из трёх строений — главного дома в два этажа и двух симметричных одноэтажных флигелей. В одном из них сохранилась кухня с погребом, другой музей использует как служебное помещение. Раньше вокруг простирался сад с огородами, где выращивали овощи для кухни. Сейчас он превратился в красивый ухоженный парк. Со стороны пруда видны оба этажа здания, увенчанного башенкой со шпилем. С противоположного фасада дом выглядит одноэтажным. Здесь вход ведёт прямо на второй этаж, где расположен парадный «Демидовский зал». Внутри и снаружи много декора, интерьер украшает ковка — столики, лестничные перила, балюстрада на веранде второго этажа. В экспозиции представлена живопись, фотографии, подлинные вещи, принадлежавшие Демидовым, и предметы быта XIX века, собранные стараниями сотрудников музея. С веранды открывается чудесный пейзаж Тагильского пруда и парка.

Сторожевая башня

В XVIII веке на макушке Лисьей горы построили деревянную башню, служившую дозорным пунктом и одновременно пожарной каланчой. В 1818 году на её месте выросло каменное сооружение в классическом стиле с четырьмя портиками и ротондой на крыше. В ней висел бронзовый колокол, который оповещал горожан о пожарах. В 1830-х годах рядом с бывшей сторожевой башней построили павильон — любительскую обсерваторию для наблюдения за кометой Галлея, а в конце столетия оборудовали метеорологическую станцию. В 1957 году Лисьегорская башня превратилась в телевизионный ретрансляционный центр. Но время неумолимо — здание стало понемногу разрушаться, и в 1960-х годах его закрыли на реконструкцию.

Современный облик башня получила во время реставрации в 2015 году, когда обветшавшее строение восстановили по фотографиям и чертежам XIX века. Теперь в ней расположен крохотный музей, вместившей историю самой башни, городской пожарной службы и города. Вы увидите макет здания, каким оно было в середине XIX века, фрагменты переписки Н. Н. Демидова с супругой, большую фотопанораму Нижнего Тагила конца XIX века. К сожалению, подняться к ротонде невозможно — в целях безопасности частично отремонтированная винтовая лестница закрыта для посетителей.

Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии

В 1989 году на первом демидовском заводе, основанном в 1725 году, открылся первый в России Музей-завод истории развития техники чёрной металлургии — Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод».

На территории сохранилась старинная планировка первой водяной системы, которая приводила в движение прокатный стан, стоят давно потухшие домны, мартеновские печи, водонапорная башня и водяная турбина конца XIX века. Кое-где сохранились заводские здания — прекрасные образцы промышленной архитектуры XVIII–XIX веков. Совершенствование металлургических технологий иллюстрирует выставка оборудования — станков, производственных линий, энергетических систем и машин разных эпох. Шесть экспозиций демонстрируют все этапы металлургического производства.

Музей открыт для посещения с начала мая до конца сентября. Попасть на «Старый Демидовский завод» можно только в составе организованной экскурсии по предварительной записи. Дети моложе 12 лет на бывшую производственную территорию не допускаются.

Ленинский район, микрорайон Выя

Центральный парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина

Центральный парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина когда-то назывался Господским садом и составлял единый архитектурно-парковый ансамбль с домом, принадлежавшим Николаю Никитичу Демидову. Уютный ухоженный парк на протяжении многих десятилетий остаётся любимым местом отдыха жителей и гостей Нижнего Тагила. В двух развлекательных зонах работают детские и взрослые аттракционы. Летом аллеи пестрят яркими цветочными клумбами. В западной части расположена тихая зона, где под сенью лип и берёз проложены прогулочные дорожки. От цирка к центру парка и набережной спускается лестница с каскадным фонтаном. Там же вы увидите памятник писателю А. П. Бондину. Зимой вдоль дорожек прокладывают лыжню, строят горки, снежный городок, заливают каток. Традиционно парк становится местом народных гуляний на Масленицу, здесь проводятся праздничные культурные мероприятия, музыкальные, художественные, этнографические фестивали.

Гора Медведь-Камень

Гора Медведь-Камень — природная достопримечательность на правом берегу реки Тагил, расположенная на северо-западной окраине города. Скальное образование высотой 292,3 м — это северная вершина Гулящих гор. Место очень популярно у любителей пеших походов. Склоны, покрытые лесом, завершаются голой каменной верхушкой, где установлена триангуляционная вышка. С верхней точки открываются потрясающие виды уральской тайги, речных просторов и виднеющихся вдали горных хребтов, затянутых голубоватой дымкой. Особенно впечатляет вид Медвежьего Камня со стороны реки — 100-метровый каменный утёс вздымается, словно огромный вал над террасой, отделяющей его от реки. На Медведь-Камне растут реликтовые и редкие краснокнижные растения, с юго-западной стороны находится грот, где археологи обнаружили следы стоянки древнего человека. Скала хранит память о Ермаке Тимофеевиче — по преданию, он зимовал со своею дружиной у подножия Медведь-Камня по пути в Сибирь. Место это известно как Ермаково городище.

Координаты 58.020664, 59.879148

Набережная Тагильского пруда

Осенью 2015 года в Нижнем Тагиле после масштабной реконструкции открылась набережная. Она стала частью большого туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала» и получила название «Тагильская лагуна». Старая набережная Тагильского пруда преобразилась. В центре появились две смотровые площадки, выложенный серым гранитом променад выглядит строго и элегантно в обрамлении изумрудных газонов. На большой каскадной лестнице высажены геометрические клумбы, на возвышении стоит изящная романтическая ротонда в окружении крупных декоративных камней. Набережную украшают оригинальные светильники, скульптуры из камня и металла. Для детей обустроены игровые зоны, для любителей активного отдыха — спортивные площадки. Теперь на набережной всегда многолюдно — она стала предметом гордости и любимым местом отдыха тагильчан.

Посёлок Монзино

В прошлом столетии в пригороде Нижнего Тагила, на реке Тагил и её притоке речке Чёрной, мыли золото. Земснаряды добывали песок, потом рабочие промывали его, драгоценный металл сдавали, а песок уходил на строительные нужды. Со временем на месте добычи образовались многочисленные косы, длинные мысы, протоки и маленькие лагуны. В 1980-х годах работы завершились, и освободившиеся участки земли стали отдавать дачникам. Люди укрепили берега, завезли чернозём и построили домики. Так образовалось около десятка садовых товариществ, примыкающих к посёлку Монзино.

Место получило название «Уральская Венеция». Сверху она выглядит очень живописно. Кое-где вместо улиц тянутся узкие протоки, и кажется, что дома вырастают прямо из воды. У многих есть собственные причалы. На коренном берегу реки дачи окружают берёзовые рощи, на опушках рядом с кострищами стоят скамейки, в заводях виднеются уютные песчаные пляжи, в некоторых местах через ручьи перекинуты мостики. Местная достопримечательность — база отдыха между садами и Тагильским озером. Неподалёку стоят первые дачные дома, построенные в 1970-х годах для руководства нижнетагильских заводов. Вместе с турбазой они составляют единый архитектурный ансамбль в стиле старых подмосковных дач.

Парк Народный

Когда-то на левом берегу реки Тагил между улицами Фрунзе, Ветеринарной и Красноармейской стоял частный сектор. Потом дома снесли, а на их месте образовался неприглядный заросший пустырь. В 2017 году участок земли включили в программу «Комфортная городская среда», и в будущем парке закипела работа. Место под зону отдыха расчищали всем городом. Говорят, оттого и назвали парк «Народным».

Сегодня парк радует горожан всех возрастов. Здесь любят гулять мамочки с детьми и люди преклонного возраста. Поклонники здорового образа жизни — частые гости на спортивных площадках, многофункциональном корте, беговых и велосипедных дорожках. Желающие получить порцию адреналина могут испытать свои силы на скалодроме и в Эльф-парке с верёвочными трассами разной сложности. Малышей по аллеям катают пони, есть прокат детских электромобилей, электросамокатов и велосипедов. Авторы проекта позаботились и о домашних питомцах тагильчан — оборудовали огороженную площадку с тренировочными снарядами для собак. В тёплую погоду на благоустроенном берегу Тагила можно позагорать на стационарных шезлонгах, любуясь рекой и живущими у берега утками. В будущем власти города обещают оборудовать в Народном парке безопасную зону для купания.

Горнолыжная база «Аист»

В 3 км от Нижнего Тагила расположена гора Долгая с горнолыжным комплексом «Аист». Кроме четырёх спусков разного уровня сложности, база располагает тюбинговой и беговой трассами, а также пятью трамплинами — одними из лучших в стране. К услугам гостей — отель и три отдельных домика для больших компаний, работает банный комплекс, можно арендовать беседку для пикника. На горе открыт прокат снаряжения, есть возможность нанять инструктора. Для детей в «Аисте» работает спортивная школа. Здесь под руководством мастеров спорта они осваивают горные и беговые лыжи, фристайл, прыжки с трамплина, стендовую стрельбу.

Музей изобразительных искусств

Нижнетагильский Музей изобразительных искусств создавался в 1944 году, когда в Свердловске пережидали страшные военные годы драгоценные коллекции Государственного Эрмитажа. В тот год действовала передвижная выставка «Урал — кузница оружия». Представленные на ней картины уральских и московских художников и положили начало собранию нижнетагильского музея. Впоследствии свой вклад в фонд сделали знаменитые российские музеи — Русский, Эрмитаж, Третьяковская галерея. С самого начала и по сей день выставочные залы располагаются в историческом особняке 1880 года — бывшем клубе, принадлежавшем купцу Аксёнову.

В наши дни коллекция содержит около 10 000 произведений русских и зарубежных художников XVI–XXI веков. В залах вы увидите живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и современное искусство. С 2003 года музею принадлежит ещё одно здание — стоящее напротив бывшее училище, построенное в начале прошлого столетия. В нём открыт информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», где демонстрируются фильмы, посвящённые коллекциям лучших музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Кукольный театр

Во время войны в Нижний Тагил эвакуировались ленинградские артисты. Именно им принадлежит инициатива создания в уральском городе Кукольного театра. Окончательно она воплотилась в жизнь в 1944 году — труппа из 9 человек показала в Доме учителя первый спектакль. Спустя несколько лет театр пережил первый триумф — на всесоюзном конкурсе в Москве он был признан лучшим в стране. В 1969 году специально для театра было возведено здание в центре города. Дверь в мир сказки открывают герои «Золотого ключика» А. Н. Толстого — на фасаде изображены Буратино, Мальвина и пудель Артемон. Внутри, как в волшебном замке, сияют зеркала, холл освещают кованые фонари и хрустальные люстры. Гостей встречает сама хозяйка Медной горы — кукла, одетая в наряд, украшенный каменьями и самоцветами. Стены фойе расписаны сюжетами из сказок. Репертуар театра рассчитан на широкую аудиторию — совсем маленьких, юных и взрослых зрителей.

Историко-краеведческий музей

Основателем первого музея в Нижнем Тагиле был П. Н. Демидов. В 1841 году при его попечительстве открылись две выставки — естественной истории и древностей. В начале прошлого века средства на его содержание иссякли, выставки закрыли и открыли вновь только в 1924 году. К тому времени многие предметы демидовского Музеума были утрачены, но даже без них экспозиция выглядела внушительно. Сейчас фонды музея-заповедника «Горнозаводской Урал» насчитывают около 468 000 единиц хранения.

Основные выставочные залы расположены в здании бывшего управления горнозаводского округа Демидовых, построенном в начале XIX века. Кроме исторического и краеведческого отделов, в состав музея-заповедника входят 12 филиалов. Экспозиции погружают посетителей в историю края от древности до наших дней, знакомят с природой и животным миром Среднего Урала. Вы увидите археологические и палеонтологические находки, богатую геологическую коллекцию, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе изделия традиционного местного промысла — лаковую роспись по металлу. В музее проводятся общие, тематические и театрализованные экскурсии.

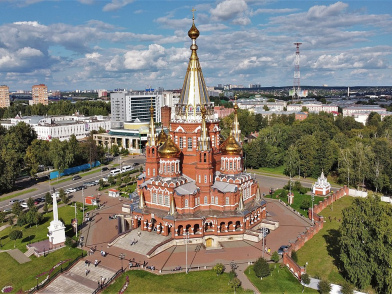

Скорбященский женский монастырь

Скорбященский женский монастырь основан в 1904 году при небольшой кладбищенской церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с женской богадельней. К 1911 году на территории вырос Вознесенский храм, были построены больница, приют для бездомных, приходская школа. Всё закончилось в 1920 году — монастырь упразднили, монахинь выселили, церковное имущество распродали. В освободившихся зданиях открыли филиал Екатеринбургского концлагеря для врагов народа. Правда, просуществовал он всего два года. В 1922-м бывший монастырь, включая две церкви, отдали детскому дому, который по сей день занимает часть строений Скорбященского женского монастыря.

Возрождать обитель начали в 1993 году, монашеская жизнь возобновилась в 1998-м. Восстановлена Скорбященская церковь, построенная в псевдорусском стиле. Вновь сияют золотом шесть куполов Вознесенского храма. Он продолжает архитектурную традицию Скорбященской церкви — тот же псевдорусский стиль, но только поздний, с кирпичным узорочьем, на подклете, с тремя апсидами. Монастырю возвращены здания школы, больницы, богадельни и приюта. В Воскресенской церкви открыта православная библиотека и церковный музей.

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»

На улице Тагильской рядом с «Домом Худояровых» стоит особняк в неоклассическом стиле, когда-то принадлежавший заводчикам, князьям Демидовым. Они использовали его для официальных мероприятий и приёма высоких гостей. В 1991 году в здании открылся Музей быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом». Выставки первого раздела представляют многообразие местных народных промыслов — бондарного, обувного, кожевенного, искусство изготовления и украшения берестяных туесов. Отдельный зал посвящается женскому рукоделию — ткачеству, обработке льна, вышивке.

Второй раздел повествует о жизни крепостных крестьян и рабочих, трудившихся на землях и заводах Демидовых. Через подлинные вещи, обстановку, картины, фотографии перед вами откроется жизнь тагильчан в XIX – начале XX века, их быт и культура. Карты города наглядно демонстрируют, как рос и менялся Нижний Тагил. В «Господском доме» воссозданы комнаты, принадлежавшие разным сословиям — купцам, зажиточным ремесленникам, служащим.

Церковь Сергия Радонежского

Первый камень в фундамент церкви Сергия Радонежского заложил в 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а первую литургию отслужили в 2004-м, когда поднялись к небу золотые кресты на куполах и поплыл над городом колокольный звон. Церковь выдержана в русско-византийском стиле с добавлением классических элементов. Крестово-купольный храм на высоком цоколе способен одновременно вместить до 800 человек. Вытянутый вверх четверик венчает пятиглавие, шестой купол установлен на колокольне, седьмой — на полукруглой апсиде. Тимпаны с килевидным завершением над входами в церковь покрывает роспись. Иконостас выполнен вятскими мастерами, росписи — московскими художниками.

Церковь Святого Благоверного князя Александра Невского

Недалеко от Тагильского пруда, на вершине Вересовой горы высится прекрасный шатровый храм в русско-византийском стиле — церковь Святого Благоверного князя Александра Невского. Несмотря на внушительный объём, здание кажется лёгким, вытянутым кверху за счёт большого количества вертикальных линий — узких высоких арочных окон, колокольных башен с килевидными арками, угловых пилястр. Его построили в 1877 году в знак благодарности императору Александру II и в ознаменование эпохального события — отмены крепостного права. После революции церковь успела побывать кафедральным собором у архиереев-обновленцев, но вскоре была закрыта и до 1989 года служила складом и тренировочной базой для альпинистов. Церковное имущество было изъято, всё, что не нашло практического применения, — варварски уничтожено.

Верующим храм вернули в полуразрушенном состоянии. Сегодня архитектурная жемчужина Нижнего Тагила вновь сияет золотыми крестами над изумрудными шатрами. Идут ежедневные службы, работает воскресная школа, и даже возвращены чудом уцелевшие реликвии — старинная икона «Покров Пресвятыя Богородицы» и Библия издания середины XVIII века.

Цирк

Первый стационарный цирк появился в Нижнем Тагиле в 1931 году. Это было каркасно-засыпное строение, простоявшее до 1963 года. Современное здание было построено по типовому проекту в 1975 году в центре города на северном берегу Тагильского озера. В 2017 году закончился капитальный ремонт цирка, превративший здание советских времён в современную высокотехнологичную арену. Зал вмещает 2000 человек, современное оборудование позволяет проводить представления любой сложности. Круглый год нижнетагильский цирк принимает прославленные российские труппы, шоу-программы, на арене выступают музыкальные коллективы, эстрадные артисты.

Нижнетагильская филармония

Нижнетагильская филармония образована в 1995 году по инициативе главы города Н. Н. Диденко. Первым коллективом нового культурного учреждения стал существующий поныне оркестр «Тагильские гармоники». Собственный дом у творческого коллектива появился только в 2017 году, им стал бывший Дом политпросвещения в центре города с залом на 657 мест. В 2014 году Нижнетагильская филармония получила в дар от храма в норвежском городе Драммен орган 1907 года. Его поставили в зале Музея изобразительных искусств. Сегодня, кроме «Тагильских гармоник», в состав филармонии входит органный зал в музее и два оркестра — духовой «Тагил-бэнд», симфонический «Демидов-камерата». На сцене выступают известные российские и зарубежные исполнители, проводятся музыкальные конкурсы и фестивали.

Площадь Славы

Площадь Славы и мемориальный комплекс в Дзержинском районе Нижнего Тагила торжественно открыли в 1968 году. Он посвящается памяти тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны и тем, кто ковал Победу в тылу — рабочим-танкостроителям. Центр мемориала — 30-метровая стела, по левую сторону он неё стоит гранитный обелиск с датами 1941–1945, по правую — скульптурная композиция воина-танкиста и рабочего. Перед стелой в 1970 году зажгли Вечный огонь. В другом конце аллеи полукругом выстроились пилоны с чёрными гранитными плитами, где золотом начертаны имена павших на войне тагильчан и солдат, умерших с тагильском госпитале. В 1988 году на площади был открыт памятник воинам-интернационалистам, выполненный в виде пятиконечной звезды из красного гранита. На стене памяти запечатлены имена Героев Советского Союза и Социалистического труда.

Площадь Славы пережила трудные времена полного забвения и разрухи. В 2015 году закончилась большая реконструкция комплекса. Теперь площадь разделена на две части — мемориальную и зону отдыха. Вокруг памятников пространство выложено плиткой, высажены новые деревья, построен фонтан. В зоне отдыха обустроена детская площадка, проложены дорожки для катания на велосипедах и скейтбордах. К 80-летию Победы власти Нижнего Тагила планируют полностью завершить ремонт мемориала. Будут обновлены облицовочные плиты пилонов, восстановлена Доска Почёта.

Казанский мужской монастырь

Казанский мужской монастырь основан в 1998 году при церкви Казанской иконы Божией Матери. Храм, построенный в XIX веке в посёлке Выйского завода, никогда не закрывался. После революции он чудом избежал печальной участи остальных нижнетагильских церквей и долгие годы оставался единственным действующим в городе. В 1958 году храм получил статус собора, а в 1996-м стал архиерейским подворьем.

Одноэтажный деревянный четверик небесно-голубого цвета с двумя приделами и колокольней венчают чёрные монастырские купола, усыпанные золотыми звёздами. На территории обители расположена трапезная, братский корпус, подсобные постройки, воскресная школа. Монастырь окормляет заключённых двух колоний и общество православных врачей, созданное при Казанском соборе.

Свято-Троицкий кафедральный собор

В 1781 году На Старой Вые диакон А. И. Рябинин построил каменную часовню. Умирая, он завещал её старообрядческой нижнетагильской общине, и до 1837 года она была духовным центром староверов и местом решения мирских вопросов. В 1885 году на месте часовни построили и освятили новый храм Святой Троицы. В советское время он был закрыт и более 60 лет использовался под хозяйственные нужды. За долгие годы здание лишилось крестов, иконостаса, алтаря, настенных росписей. В начале 1990-х его вернули Екатеринбургской епархии и вскоре сделали архиерейским подворьем. После открытия Нижнетагильской епархии в 2012 году церковь стала Свято-Троицким кафедральным собором.

Храм прошёл долгий путь восстановления и реставрации. Студенты ремесленного училища вновь расписали своды и арки, были заменены купола, а на звонницу подняты новые колокола. Интерьер украшает резной иконостас, несколько икон Божией Матери. Святыня собора — частицы мощей Матроны Московской.

Литературно-мемориальный дом-музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Классик русской литературы Д. Н. Мамин-Сибиряк — уроженец посёлка Висим близ Нижнего Тагила. В 1979 году в доме его отца Н. М. Мамина открылся Литературно-мемориальный дом-музей. В 2002 году, после реконструкции дома, экспозиции музея расширились. Вы увидите воссозданные интерьеры, где висят портреты членов семьи и друзей Д. Н. Мамина-Сибиряка, собраны его письма и самые известные произведения. Отдельная выставка посвящена истории и жителям заводского посёлка, где представлены подлинные предметы быта жителей Висима, одежда, ремесленные инструменты XIX века.

Ижевск

Ижевск Старая Русса

Старая Русса Дубна

Дубна Геленджик

Геленджик Териберка

Териберка