Россия

РоссияДостопримечательности Тарусы

Топ-30 достопримечательностей в Тарусе и окрестностях, которые стоит посмотреть туристам.

Усадьба Поленово

Усадьба Поленово находится в 5 км от Тарусы, если добираться до неё на теплоходе. В 1892 году в деревне Бёхово на живописном берегу Оки поселилась семья русского художника и педагога Василия Дмитриевича Поленова. Усадьба называлась Борок. Просторное поместье включало приусадебный парк, сад, лес, луга и сельскохозяйственные угодья. Все здания и сооружения строились по фахверковой технологии, а стиль Большого дома хозяин называл скандинавским.

Сегодня в структуру заповедника Поленово входит 15 объектов, которые художник построил по собственным проектам. Большой дом стал первым деревенским художественным музеем в России ещё при жизни Василия Дмитриевича. Поленов задумывал его как мастерскую для своих друзей и учеников. Здесь работали К. А. Коровин и И. И. Левитан. Аббатство — мастерская художника, где сохранился интерьер и работы Поленова. Возле Оки стоит Адмиралтейство — так в усадьбе назывался лодочный сарай. В наши дни он стал выставочным залом, где хранится знаменитая диорама В. Д. Поленова — своеобразное кругосветное путешествие в картинках. Детский домик художник построил для своих и деревенских ребятишек. Внутри он был отделан в виде настоящей русской избушки и наполнен хохломской мебелью. Сейчас в нём проходят творческие мастер-классы. Парковый ансамбль — любимое детище Поленова, многие деревья здесь посажены его руками.

Мастерская Эдуарда Штейнберга

Эдуард Штейнберг — один из ярких представителей российского авангардного искусства, академик Российской академии художеств, чья жизнь была прочно связана с Тарусой. У него была мастерская в большом бревенчатом доме. Он предпочитал работать именно в Тарусе, где его окружала прекрасная природа и царила атмосфера высокой духовности. В 2015 году его вдова Г. И. Маневич передала дом Государственному музею изящных искусства им. А. С. Пушкина. С тех пор в мастерской Эдуарда Штейнберга действует мемориальный музей. Вы увидите личные вещи художника, наброски, кисти, краски, холсты. С помощью аудиогида вы узнаете о жизни и творческом пути талантливого мастера, сможете лучше понять его искусство.

Дом Ватагина

Основоположник анималистического жанра в русском изобразительном искусстве Василий Алексеевич Ватагин поселился в Тарусе в 1914 году. Проникшись красотой старинного городка, он построил себе дом на окраине, воплотив в небольшом строении сразу несколько стилей. На основательном каменном цоколе, который служил первым этажом, возвышается основная деревянная часть дома. Сначала она была двухэтажной, но позже второй этаж разобрали, а ещё через несколько лет построили под крышей мансарду.

Каменная часть относит нас к типовой городской застройке XIX – начала XX века. Асимметрия здания — характерная черта модерна, а наружная лестница на второй этаж с крыльцом в виде башенки — деталь северной русской архитектуры. Внутри дом оформлялся с участием самого хозяина. В мастерской вы увидите цветную роспись по дереву, глиняные фигурки. В интерьерах прослеживаются мотивы индийского эпоса. В приусадебном саду сохранились работы мастера — каменные скульптуры мартышки и горного барана.

Дом-музей К. Г. Паустовского

Маленькая провинциальная Таруса в 1950-х годах стала для классика отечественной литературы Константина Паустовского новым источником вдохновения и местом, где он обрёл душевный покой. В 1955 году писатель купил в Тарусе дачный дом и поселился в нём вместе с супругой Татьяной Евтеевой-Арбузовой. В этом доме появились на свет очерки о Тарусе и несколько повестей. Константин Георгиевич к тому времени был уже нездоров. Словно чувствуя приближение конца, он завещал похоронить его в Тарусе. Писатель скончался в 1968 году, супруга исполнила его волю.

Мемориальный дом-музей К. Г. Паустовского открылся во многом благодаря дочери Татьяны Евтеевой-Арбузовой от первого брака. Галина Арбузова сохранила обстановку и атмосферу дома такой, какой она была при жизни писателя. В экспозиции выставлены личные вещи Паустовского, книги, фотографии, восстановлены интерьеры. Пышно цветёт плодовый сад, посаженный Константином Георгиевичем и Татьяной Алексеевной.

Музей Сергея Жарова

Частный музей Сергея Жарова — это собрание старинных предметов и собственных поделок хозяина необычной экспозиции. Он был мастером на все руки, настоящим художником, способным превратить ненужную железку в произведение искусства. Верхний этаж собственного дома он превратил в выставочный зал. Просторное светлое помещение наполнено вещами, которые он с любовью собирал многие годы. Вы увидите большую коллекцию старинных утюгов, швейных машин, прялки, самовары, редкие керосиновые лампы, фотографии старой Тарусы, открытки. Экспозиция продолжается во дворе и в саду. Под открытым небом «живут» поделки мастера. Изящная балерина, вальяжный Евгений Онегин, забавная ворона, электрик, который вкручивает лампочку и другие персонажи выполнены из металлического мусора — цепочек, болтов, гаек, деталей машин.

Что посмотреть в Тарусе с гидом

Достопримечательности Тарусы и окрестностей, которые лучше посмотреть на прогулке с местным гидом

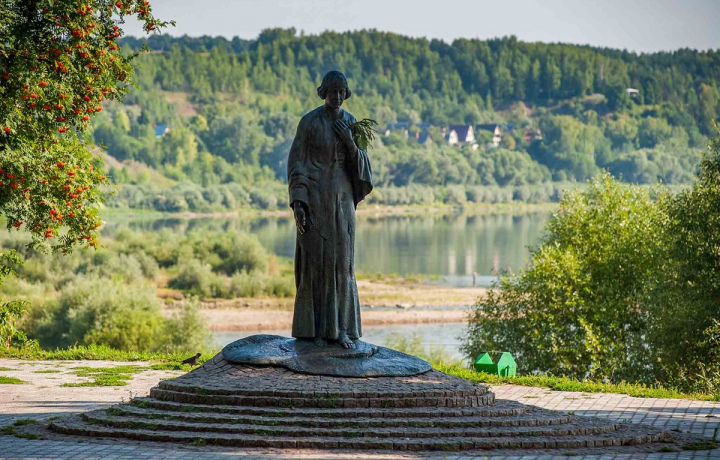

Памятник Марине Цветаевой

Жизнь Марины Цветаевой была тесно связана с Тарусой. Здесь прошло её детство и юность — каждое лето семья проводила на даче «Песочное». Памятник Марине Цветаевой поставили на высоком берегу Оки в октябре 2006 года. Поэтесса стоит на круглом пьедестале босая, в длинном платье, накинутой на плечи шали, прижав к груди левую руку. Рядом растёт рябина — любимое дерево Марины Ивановны и яркий поэтический образ. С небольшой площадки вокруг памятника открывается живописная панорама окских просторов.

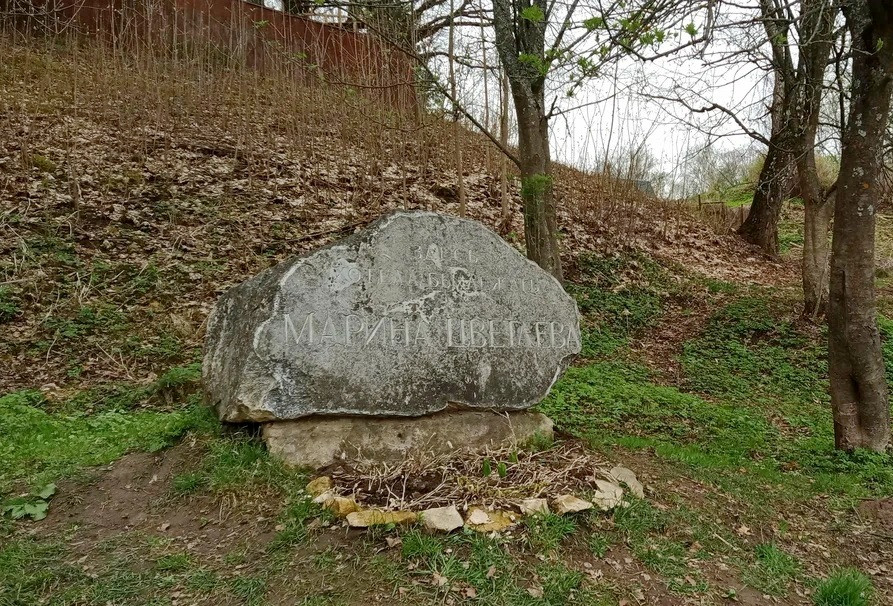

Кенотаф Марины Цветаевой

Марина Цветаева, всей душой любившая Тарусу, будучи в парижской эмиграции написала, что хотела бы после смерти лежать на старом Хлыстовском кладбище в Тарусе. А если кладбища уже не будет, чтоб поставили ей на одном из высоких окских холмов камень с памятной надписью. Трудная, полная трагических событий жизнь поэтессы оборвалась в Елабуге. Там её и похоронили. А в Тарусе под Мусатовским косогором установили кенотаф Марины Цветаевой — камень из тарусской каменоломни. На нём выбиты слова «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

Дом Литераторов

У тарусского Дома Литераторов долгая история. Она началась с того, что семья профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева сняла в Тарусе дачу и назвала её «Песочный дом». В ней провела детство и юность русская поэтесса Марина Цветаева. В 1905 году дом снимал художник В. Э. Борисов-Мусатов. Он скончался в том же году и теперь покоится на Мусатовском косогоре над Окой. С 1914 по 1925 год в «Песочном» жила семья учёного-кристаллографа В. Г. Вульфа. Его супруга, талантливая пианистка, устраивала на даче бесплатные концерты под названием «Музыкальные субботники». Так в одном месте соединились три музы — музыкальная, художественная и поэтическая.

В советское время бывшую цветаевскую дачу стали использовать как здравницу. Дом отдыха постепенно расширялся, застраивался новыми зданиями. Бывшее «Песочное» разобрали из-за ветхости, после войны возвели новую столовую-клуб, которая и стала через много лет современным Домом Литераторов. В 2010 году пришедшее в упадок здание столовой, выдержанное в духе сталинского классицизма, купил новый владелец и превратил его в великолепный дворец в окружении небольшого ухоженного парка. Стены белого здания декорированы цветной мозаикой, которая переливается разными оттенками. Это работы итальянского мастера Марко Бравура, который живёт и создаёт свои шедевры в Тарусе. Элегантные интерьеры тоже украшены его произведениями. Дом Литераторов — это одновременно концертный зал и выставочное пространство, наполненное художественной керамикой, скульптурой, картинами. Каждый год здесь проходит музыкально-художественный фестиваль Святослава Рихтера.

Воскресенская церковь

За Игумновым оврагом на Воскресенской горе парит над городом белоснежный храм — самая старая в Тарусе каменная Воскресенская церковь, построенная на месте старого мужского монастыря в первой половине XVII столетия. В конце XIX – начале XX века её значительно расширили, придали фасаду черты русско-византийского стиля, надстроили четверик и завершили его новым куполом.

В 1930 году церковь закрыли, а настоятеля арестовали. Почти 60 лет молчали колокола и не звучали в храме молитвы. В 1988 году стараниями верующих открылся новый приход и в 1989 году прошло первое богослужение. Сейчас Воскресенская церковь полностью восстановлена, при ней работает воскресная школа для взрослых и детей. Почитаемые иконы храма — Божией матери Боголюбской, Калужской, «Взыскание погибших», Николая Чудотворца.

Городской сквер

Городской сквер примыкает к набережной Оки и представляет собой сеть аллей и дорожек, проложенных под старыми раскидистыми деревьями. Все они ведут к окскому берегу с великолепными панорамами реки и заречных далей, которые влекли в Тарусу писателей и поэтов Серебряного века, русских художников и музыкантов. В Городском саду на набережной стоят памятники Константину Паустовскому, Марине Цветаевой, Белле Ахмадулиной. Вокруг монументов устроены смотровые площадки со скамейками.

Собор Святых Петра и Павла

Нарядный белокаменный собор Святых Петра и Павла был построен в 1785 году по проекту известного архитектора И. Д. Ясныгина. Его поставили за четыре года рядом с Окой на месте деревянного храма, сгоревшего в большом пожаре 1779 года. Строительство оплачивала императрица Екатерина II. Позже к собору пристроили два придела, придав ему форму усечённого креста. Во дворе был устроен некрополь, на котором полтора века хоронили священников.

В советское время маленькую Тарусу не обошла стороной борьба с религией — храм закрыли в 1933 году. Ещё через несколько лет разрушили изящную 3-ярусную колокольню, уничтожили кладбище, на большом костре сожгли ценнейшие древние рукописи, церковные книги и иконы. Первое после долгого перерыва богослужение и крестный ход состоялись в 2001 году. Сейчас храм в стиле раннего классицизма восстановлен в первоначальном виде.

Памятник К. Г. Паустовскому

Памятник К. Г. Паустовскому — один из «литературных» монументов Городского сада, стоящих на высоком берегу Оки. На постаменте из грубо обработанного камня у забора стоит бронзовая фигура писателя вместе со своим верным псом по кличке Грозный. Памятник установили в 2012 году к 120-летию со дня рождения К. Г. Паустовского.

Дача Рихтера

В 10 км от Тарусы на берегу Оки стоит необычный бревенчатый дом — дача Рихтера. Великий пианист Святослав Рихтер впервые попал в Тарусу в 50-х годах прошлого века. Он был настолько очарован здешними местами, что решил купить рядом с Тарусой домик. Такой нашёлся — маленькая пустующая избушка бакенщика. Участок был настолько мал, что дом пришлось увеличивать вверх. Так появилось строение из трёх этажей, напоминающее башню. Первый сложен из кирпича, два верхних — из брёвен. На третьем ярусе устроен маленький деревянный балкончик, с которого открывается великолепный вид на речные просторы.

Во дворе рядом с фундаментом баньки течёт чистый ледяной ручей. Он впадает в Оку в 100 м от дачи Рихтера прямо на песчаном пляже, обустроенном уже после смерти музыканта. Святослав Теофилович скончался 1 августа 1997 года. С тех пор этот день посвящается памяти Рихтера. На бывшей даче пианиста проходят концерты инструментальной музыки. С 1993 года Таруса каждое лето принимает музыкально-художественный фестиваль, который впервые был организован по инициативе маэстро.

Калужская область, пос. Алекино

Фабрика художественной вышивки

Вышивка — один из старинных тарусских промыслов. Она называется цветная перевить и отличается яркостью, особым колоритом и выразительностью. Перевитыми орнаментами издавна украшали рушники, куклы-обереги, традиционные местные наряды. Тарусское рукоделие и сегодня не выходит из моды. История фабрики художественной вышивки началась с артели вышивальщиц, организованной в 1924 году. Сегодня изделия тарусских мастериц известны далеко за пределами Калужской области. Под своим брендом фабрика выпускает одежду, домашний текстиль, сувениры, предметы для украшения интерьера.

Усадьба Истомино

В 6 км к западу от Тарусы находится старинная усадьба Истомино. Её история началась в XVIII веке, первыми владельцами были Толстые — предки великого русского писателя. До конца XIX века имение сменило несколько хозяев. Последним был купец Лихоманов, перестроивший господский дом по своему разумению, что не лучшим образом сказалось на архитектуре здания. Усадьбу окружал большой парк и липовая роща. В имении была собственная церковь, построенная в 1725 году Петром Андреевичем Толстым.

К началу XXI века сохранившиеся главный дом, церковь, встроенный в ограду кирпичный грот и парк с прудом находились в полном упадке. В наши дни полностью восстановлена Успенская церковь и колокольня. Господский дом неплохо сохранился благодаря тому, что до недавнего времени в нём располагалась общеобразовательная школа. Грот остаётся в полуразрушенном состоянии.

Калужская область, село Истомино, ул. Школьная, 27

Детская школа искусств

Тарусская Детская школа искусств расположена в отреставрированном здании бывшей больницы, построенном в 1870 году. Перед центральным входом стоит большое панно, на котором цветной мозаикой выложено название школы. Тут же под открытым небом всегда выставлены интересные экспонаты — работы педагогов и учеников школы. Внутреннее пространство больше похоже на музей, оно наполнено яркими цветами мозаик, декоративной керамикой, скульптурами, живописью, графикой, акварелями, созданными талантливыми учениками школы искусств. Кроме изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детям преподают музыку, обучают иностранным языкам.

Сад и дом-музей Николая Петровича Ракицкого

В 1926 году в Тарусу переехал жить учёный-агроном Николай Петрович Ракицкий. Через три года он заложил экспериментальный дендрарий для акклиматизации в Средней полосе экзотических растений. Имя Ракицкого в Тарусе связано не только с его научными исследованиями. Он был страстным коллекционером и в 1960-х годах передал Тарусской картинной галерее собрание живописи, состоявшее из 200 работ русских и зарубежных художников. Николай Петрович ушёл из жизни в 1979 году. С тех пор его сад оказался бесхозным и пришёл в полный упадок. Возрождение наследия Ракицкого началось в 2020 году. Сегодня сад и дом-музей Николая Петровича Ракицкого являются объектами культурного наследия Калужской области.

В 2022 году открылся дом-музей, где полностью восстановлена обстановка середины прошлого века. Здесь за чаепитием вы узнаете о жизни и работе учёного, сможете понаблюдать за восстановлением сада-дендрария, принять участие в увлекательной настольной игре и мастер-классах по созданию гербариев, картин из трав и цветов, научиться азам традиционной тарусской вышивки и многому другому.

Мусатовский косогор

В 1905 году на цветаевской даче «Песочное» поселился художник Виктор Борисов-Мусатов. В том же году он скончался от тяжёлой простуды и был похоронен на косогоре недалеко от Воскресенской церкви. На его могиле установлено необычное надгробие — обнажённый мальчик безмятежно «спит» на гранитном постаменте. Скульптура выполнена саратовским мастером А. Т. Матвеевым. Смерти Борисова-Мусатова предшествовала трагическая история. Ему пришлось спасать на Оке мальчика, упавшего в ледяную воду с лодки. Сам художник промок до нитки и жестоко простудился, а мальчик так и не выжил. Это происшествие и стоило жизни 35-летнему Виктору Эпильдифоровочу. С Мусатовского косогора открывается дивный вид на Оку и окрестности.

Тарусская картинная галерея

Тарусская картинная галерея открылась в 1963 году и заняла трапезную Петропавловского собора. Позднее выставки переехали в отдельное двухэтажное здание, примыкающее к храму. В основу первых экспозиций легла коллекция замечательного учёного-агронома Николая Ракицкого, жившего в Тарусе с 1926 года. Он передал в дар галерее 200 произведений искусства, среди них — картины Айвазовского, Брюллова, Кустодиева, Врубеля.

Несколько полотен прислала в Тарусу Третьяковская галерея. В художественном музее представлены работы русских передвижников, произведения современных московских и калужских художников, небольшая, но очень ценная коллекция картин западноевропейских мастеров. В отделе анималистического искусства выставлены графические работы и скульптуры.

Музей Цветаевых

Музей Цветаевых открылся в Тарусе в 1992 году. Под него был отреставрирован «Дом Тьо» — деревянный одноэтажный особняк, где часто бывали сёстры Марина и Анастасия Цветаевы. Он принадлежал их деду А. Д. Мейну и его второй жене Сусанне Давыдовне, которую дети называли Тьо. Экспозиции музея посвящены семье Цветаевых и их родственникам — Елене и Ивану Добротворским. Отдельные выставки рассказывают об их друзьях, приезде в Тарусу, жизни и творчестве Марины Ивановны. Дом наполнен вещами, принадлежавшими Цветаевым, их родным и друзьям — мебелью, посудой, фотографиями, рукописями, письмами, прижизненными изданиями произведений Анастасии, Марины и их отца Ивана Владимировича.

Памятник Белле Ахмадулиной

Впервые Белла Ахмадулина попала в Тарусу в 1981 году. Город покорил поэтессу своей красотой, «камерностью» и стал для неё источником вдохновения. Тарусе посвящены целые циклы стихов. Памятник Белле Ахмадулиной установили в 2013 году на берегу Оки недалеко от памятника Марине Цветаевой. Автором скульптуры был супруг поэтессы, художник Борис Мессерер, с которым она прожила счастливые 36 лет. Это была первая скульптурная работа Мессерера, отлить статую в бронзе помог Зураб Церетели. На небольшом постаменте стоит стройная фигурка женщины с заложенными за спину руками — в такой позе Белла всегда читала стихи.

Музейно-краеведческий центр «Дом Позняковых»

В 1988 году в Тарусе на общественных началах открылся Тарусский краеведческий музей. Через три месяца он вошёл в состав Калужского областного музея. Экспозиции разместились в бывшем доме потомственных купцов Позняковых — памятнике архитектуры второй половины XIX века. Собрание Музейно-краеведческого центра «Дом Позняковых» состоит из нескольких разделов — историко-этнографического, литературно-художественного и декоративно-прикладного.

В первом представлена история Тарусы и местных княжеских родов. Вы увидите археологические находки, старинные украшения, предметы повседневного обихода, оружие. Литературно-художественная часть посвящена художникам, писателям и поэтам, чья жизнь и творчество были связаны с Тарусой. Раздел декоративно-прикладного искусства знакомит с традиционными народными промыслами Калужской области. Открывшаяся в 2003 году экспозиция «Таруса-сад. Русский Барбизон» посвящена В. Д. Поленову и художнику-анималисту В. А. Ватагину.

Часовня Боголюбской иконы

Маленькая белокаменная часовня Боголюбской иконы Божией Матери со святым источником спряталась в зелени на дне Игумнова оврага у подножия Воскресенской горы. Часовня не старая — её построили в 2008-м и освятили в 2009 году. Территория вокруг неё огорожена невысокой кладкой из местного известняка и кованой оградой. К одной из каменных стен рядом с храмом подведена труба из которой струится родниковая вода. Ещё две выведены к купелям в виде деревянных домиков. Часовня построена в русском стиле. Фасад украшают лепные изображения цветов и птиц, над входом — рельефное изображение Боголюбской иконы. Над двускатной крышей высится небольшая главка с крестом. Рядом с часовней можно часто увидеть художников с мольбертами.

Усадьба Барятино

В XVI–XVII веках княжеский род Барятинских владел усадьбой недалеко от старинного городка Таруса. Потом она перешла к Борису Алексеевичу Голицыну — воспитателю Петра I. Расцвет поместья приходится на XIX век, когда хозяином Барятино становится князь Дмитрий Сергеевич Горчаков — личность во многом примечательная и даже легендарная. Оставив государеву службу, он удалился в русскую глубинку. Превратив свою усадьбу в изящный архитектурный ансамбль, выдержанный в русском стиле, он отдался любимому занятию — коллекционированию произведений изящного искусства. Князь покупал картины во Франции, Германии, Италии, Швейцарии. Богатейшая библиотека насчитывала к началу XX века 6000 старинных изданий и рукописей. После революции эти сокровища разошлись по музеям страны.

До наших дней сохранился усадебный дом в стиле палат XVIII века, домик управляющего с колоннами в классическом стиле, обширный заброшенный парк, заросший соснами, елями, пирамидальными тополями и липами. Сегодня он находится под охраной государства как памятник природы. Псевдоготическая Успенская церковь с колокольней, как и большинство оставшихся строений, остро нуждается в реставрации. В большом доме сейчас располагается обычная школа.

Калужская область, село Барятино, ул. Советская

Река Ока

Правый приток Волги Ока протянулся на 1500 км, по дороге вбирая в себя воды десятков маленьких речушек. Она пересекает семь областей и соединяется с Волгой у Нижнего Новгорода. Ока в Тарусе всегда была источником жизни и вдохновения. Плавные изгибы русла между высоких берегов, покрытых лесами, цветущими лугами и колосящимся полями притягивали художников, музыкантов, поэтов. По берегам стоят старинные усадьбы, которые сегодня превратились в музеи. Не оставили реку Оку без внимания и современные туристы, для них в окрестностях города построены базы отдыха, гостевые дома, отели. Высокие берега плавно переходят в песчаные пляжи. Из Тарусы в сторону Алексина по берегу Оки идёт тропа длиной около 15 км. С неё открываются впечатляющие панорамы речных просторов. Ещё одна обзорная точка с незабываемыми видами находится на Лысой горе.

Пляж

Песчаные пляжи Тарусы пользуются большой популярностью у москвичей, поэтому летом в хорошую погоду здесь бывает весьма многолюдно. Дно Оки заилено, поэтому зоны отдыха располагаются на песчаных отмелях с плавным заходом в воду. Широкий центральный пляж покрыт песком вперемежку с мелкой галькой. На берегу есть вся необходимая инфраструктура — кабинки для переодевания, туалеты, аренда зонтиков и лежаков. Местные предприниматели предлагают напрокат лодки и катамараны. Некоторые туристы приезжают на выходные и прямо на берегу ставят палатки.

Дом творчества Московского Союза художников

В создании Дома творчества Московского союза художников принимала активное участие внучка известного русского живописца Эдуарда Браговского, с 1960-х годов жившего в Тарусе. По просьбе московских художников архитектор Яна Браговская взяла на себя проектирование будущего очага художественной культуры. Новое двухэтажное здание Дома творчества на улице Комсомольской очень органично вписалось в старинный пейзаж. В Доме постоянно проводятся выставки работ московских и тарусских художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Памятник Н. А. Заболоцкому

В 2015 году в Тарусе открыли первый в России памятник поэту Николаю Заболоцкому. Инициатором увековечения памяти основателя поэзии «Бронзового века» стал публицист А. Щипков. Художественное исполнение принадлежит тарусскому скульптору А. Казачку. Бюст на высоком гранитном основании установили в сквере на пересечении улиц К. Либкнехта и Луначарского.

Здание казначейства

Одно из примечательных и тщательно отреставрированных зданий Тарусы — бывшее казначейство. Оно построено в конце XIX – начале XX века в стиле модерн с элементами неоклассицизма. Нижний ярус двухэтажного здания отделан рустом. Украшение двух боковых, сильно выступающих ризалитов — сдвоенные узкие окна с арочными наличниками. Историки утверждают, что изначально здание строилось как вокзал, но ветка Московско-Курской железной дороги так и не дотянулась до Тарусы.

Соборная площадь

Соборной площадью в Тарусе называют пешеходный участок улицы Ленина, находящийся рядом с автостанцией. В давние времена площадь получила название от Петропавловского собора, построенного в конце XVIII века. В советское время ей дали имя В. И. Ленина и поставили в сторонке от храма памятник вождю. В 2020 на карту города вернулось старое название. Над пространством по-прежнему доминирует старинный собор. На площадь выходит бывшее здание казначейства, в котором сейчас расположены государственные учреждения. Одноэтажные старые торговые ряды, полукругом огибают угол улицы Октябрьской. В них и сейчас работают маленькие магазинчики. К храму примыкает двухэтажное современное здание картинной галереи. Площадь украшают клумбы, в крохотном скверике стоят лавочки.

Калуга

Калуга Изборск

Изборск Вологда

Вологда Абакан

Абакан Тихвин

Тихвин